ロイヤルバレエ/マクレー/マルケス/崔:ラ・バヤデール(インドの舞姫) ― 2013/04/12 23:59

2013.04.12 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: La Bayadère

Valeriy Ovsyanikov / Orchestra of the Royal Opera House

Marius Petipa, Natalia Makarova (choreography)

Roberta Marquez (Nikiya), Steven McRae (Solor)

Yuhui Choe (Gamzatti), Eric Underwood (The High Brahmin)

Gary Avis (Rajah), Tristan Dyer (Magdaveya)

Kristen McNally (Aya), Thomas Whitehead (Solor's friend)

Alexander Campbell (The Bronze Idol)

1. Minkus: La Bayadère (orch. by John Lanchbery)

今年の残りシーズンは、オネーギン、ジゼル、ドンキ、バヤデール、マイヤーリンクといった、フルレングスの定番バレエでまだ見たことがなかった(どちらかというと後回しにしていた)演目を運良く落ち穂拾い出来ております。

「バヤデール」は古代インドの宮廷を舞台にした悲恋物語。戦士ソロルは寺院の踊り子ニキヤと密かに恋仲ですが、言いよってくる美麗の王女ガムザッティについ魅せられて、ニキヤは暗殺され、最後はソロルとガムザッティの結婚式で仏様の鉄槌が下って全員死亡、というはちゃめちゃなあらすじです。もちろん今日のプリンシパルは我家の定番、マクレー・マルケス・ペアですが、ガムザッティ役は当初モレラだったのが、怪我のためユフィちゃんに交代。男を惑わす美貌、という役どころにモレラというはどうしても違和感があるので、このキャスト変更、私的には大歓迎。そしてユフィちゃんは美しく冷血なプリンセスを見事に演じ切っていたと思います。ソロルに投げかける美人の自信に満ち溢れた笑みと、ニキヤと対峙したときの鬼の形相がどちらも非常に分かりやすくて、コントラストが面白かったです。それにしてもユフィちゃん、顔、怖いわ〜。

マクレーは特に失敗とかまずいところはなかったと思うのですが、メークのせいかもしれませんが、何となくお疲れ感が漂い、いつものハツラツとしたキレがそれほど感じられませんでした。パートナーのマルケスは、このところ不調で「おや?」と思うことが何回かあったのですが、今日の堂々と安定したジャンプと足裁きはまさにプリンシパルのもの。回転にも勢いのある加速がありました。マクレーとの息もぴったりで、妻は「やっぱりこのペアよね〜」と大満足の様子。一つには、ユフィちゃんとの対比があったと思います。マクレーさんとユフィちゃんのペアはやっぱり急造で、タイミングが合わず回転でオケのほうを待たせてしまうような箇所が何度かありました。本来ならニキヤとガムザッティはどちらもプリンシパルでバランスの取れた力量であるべきが、いくら美人でスタイルが良くても、ユフィちゃんの踊りは軽いし、小さい。マルケスがプリンシパルで、ユフィちゃんがその地位に近づきながらもまだ届いていないのは、こういうことなのか、というのが今日は如実に感じ取れました。と、素人がえらそうな放言をしてしまいまして、ファンの方には真にすいません。まあ、腰のくびれを見比べると、贅肉なくきゅっと絞れたユフィちゃんに対し、マルケスのほうは最近太ったとか悪口叩かれるのもいたしかたないかなと思えました…。バヤデールは露出の多い衣装なので、お腹周りに目が行くのは仕方がない!(きっぱり)

Royal Ballet: La Bayadère

Valeriy Ovsyanikov / Orchestra of the Royal Opera House

Marius Petipa, Natalia Makarova (choreography)

Roberta Marquez (Nikiya), Steven McRae (Solor)

Yuhui Choe (Gamzatti), Eric Underwood (The High Brahmin)

Gary Avis (Rajah), Tristan Dyer (Magdaveya)

Kristen McNally (Aya), Thomas Whitehead (Solor's friend)

Alexander Campbell (The Bronze Idol)

1. Minkus: La Bayadère (orch. by John Lanchbery)

今年の残りシーズンは、オネーギン、ジゼル、ドンキ、バヤデール、マイヤーリンクといった、フルレングスの定番バレエでまだ見たことがなかった(どちらかというと後回しにしていた)演目を運良く落ち穂拾い出来ております。

「バヤデール」は古代インドの宮廷を舞台にした悲恋物語。戦士ソロルは寺院の踊り子ニキヤと密かに恋仲ですが、言いよってくる美麗の王女ガムザッティについ魅せられて、ニキヤは暗殺され、最後はソロルとガムザッティの結婚式で仏様の鉄槌が下って全員死亡、というはちゃめちゃなあらすじです。もちろん今日のプリンシパルは我家の定番、マクレー・マルケス・ペアですが、ガムザッティ役は当初モレラだったのが、怪我のためユフィちゃんに交代。男を惑わす美貌、という役どころにモレラというはどうしても違和感があるので、このキャスト変更、私的には大歓迎。そしてユフィちゃんは美しく冷血なプリンセスを見事に演じ切っていたと思います。ソロルに投げかける美人の自信に満ち溢れた笑みと、ニキヤと対峙したときの鬼の形相がどちらも非常に分かりやすくて、コントラストが面白かったです。それにしてもユフィちゃん、顔、怖いわ〜。

マクレーは特に失敗とかまずいところはなかったと思うのですが、メークのせいかもしれませんが、何となくお疲れ感が漂い、いつものハツラツとしたキレがそれほど感じられませんでした。パートナーのマルケスは、このところ不調で「おや?」と思うことが何回かあったのですが、今日の堂々と安定したジャンプと足裁きはまさにプリンシパルのもの。回転にも勢いのある加速がありました。マクレーとの息もぴったりで、妻は「やっぱりこのペアよね〜」と大満足の様子。一つには、ユフィちゃんとの対比があったと思います。マクレーさんとユフィちゃんのペアはやっぱり急造で、タイミングが合わず回転でオケのほうを待たせてしまうような箇所が何度かありました。本来ならニキヤとガムザッティはどちらもプリンシパルでバランスの取れた力量であるべきが、いくら美人でスタイルが良くても、ユフィちゃんの踊りは軽いし、小さい。マルケスがプリンシパルで、ユフィちゃんがその地位に近づきながらもまだ届いていないのは、こういうことなのか、というのが今日は如実に感じ取れました。と、素人がえらそうな放言をしてしまいまして、ファンの方には真にすいません。まあ、腰のくびれを見比べると、贅肉なくきゅっと絞れたユフィちゃんに対し、マルケスのほうは最近太ったとか悪口叩かれるのもいたしかたないかなと思えました…。バヤデールは露出の多い衣装なので、お腹周りに目が行くのは仕方がない!(きっぱり)

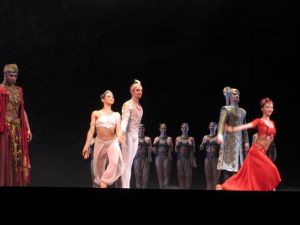

ガムザッティのユフィちゃん。メイクをするとホントに奇麗な人です。

キャンベルの青銅の仏像は、出番は少ないがインパクトのある美味しい役です。指揮者のオヴィシャニコフは先日ミハイロフスキーバレエで見たばかり。

ミハイロフスキー・バレエ/オーシポワ/ワシーリエフ:ドン・キホーテ ― 2013/03/30 23:59

2013.03.30 London Coliseum (London)

The Mikhaillovsky Ballet: Don Quixote

Pavel Bubelnikov / Orchestra of the Mikhailovsky Theatre

Marius Petipa, Alexander Gorsky (original choreography)

Nina Anisimova, Igor Belsky, Robert Gerbek, Kasyan Goleizovsky,

Fyodor Lopukhov (featured choreography), Mikhail Messerer (staging)

Natalia Osipova (Kitri), Ivan Vasiliev (Basilio, a barber)

Marat Shemiunov (Don Quixote), Alexey Kuznetsov (Sancho Panza)

Philip Parkhachov (Lorenzo), Pavel Maslennikov (Gamache, a nobleman)

Evgeny Deryabin (Espada, a toreador), Valeria Zapasnikova (street dancer)

Sabina Yapparova, Anna Kuligina (flower girls, Kitri's friends)

Olga Semyonova (Mercedes), Irina Kosheleva (Queen of the Dryads)

Veronica Ignatyeva (Cupid), Roman Petukhov (Duke)

Alexander Omar, Mariam Ugrekhviladze (solo in Gypsy dances)

Kristina Makhviladze, Alexey Malakhov (Fandango)

Asthik Ogannesian, Anna Kuligina (variations)

1. Minkus: Don Quixote

ミハイロフスキー・バレエの第2弾。今日のプリンシパルはオーシポワ、ワシーリエフの元ボリショイ組。このペアは一昨年の夏にアシュトン版の「ロメオとジュリエット」で見ていますが、当時はまだミハイロフスキーに移籍する前だったんですね。「ドン・キホーテ」は初めて見ますが、飛んだり跳ねたり系のシンプルに楽しいバレエとのことで、全身バネのようなこのペアには打ってつけと思ったら、正に期待以上のもの凄さでした。

オーシポワは開始早々バッタのようにぴょんぴょんと飛び跳ね、息が乱れることもありません(少なくとも私にはそう見えた)。全く軸のぶれない回転は、フェッテの加速が効き過ぎて回転数が足らないどころかむしろ1〜2回は余計に回ってそうな勢いです。終始明るく健康的でスポーティなダンスは、バレエとしてはかなり異形なのかも。表情の作り方など、ほとんどシンクロナイズドスイミングのようでした。お相手のワシーリエフも負けじと、カエルの足のような太股を駆使した跳躍力を発揮し、アクロバットな飛び技を連発。いちいちやんやの喝采を浴びていました。身体能力にかけては本当に超人的なこの人達が息もぴったりに繰り広げるデュエットは他の追従を許さず突出していました。二人にとってもオハコであるし、好きなんでしょう。苦もなく楽しそうに大ワザを決めていく二人を見ていると、この演目をこのペアで見れて本当に良かったとしみじみ思いました。しかしこの人達にも弱点はあって、第3幕のグラン・パ・ド・ドゥでは、もちろんここでも技巧は超人的なのですが、スポーティな凄さだけでは魅力ある踊りを組み立てられないのが露呈してしまったようにも見えました。とは言え、脂の乗ってる今しか見れない、素晴らしい「ドン・キホーテ」であったのは間違いありません。オケは今日もしっかりしていて、ミハイロフスキーは今後も要チェックであると確信しました。

The Mikhaillovsky Ballet: Don Quixote

Pavel Bubelnikov / Orchestra of the Mikhailovsky Theatre

Marius Petipa, Alexander Gorsky (original choreography)

Nina Anisimova, Igor Belsky, Robert Gerbek, Kasyan Goleizovsky,

Fyodor Lopukhov (featured choreography), Mikhail Messerer (staging)

Natalia Osipova (Kitri), Ivan Vasiliev (Basilio, a barber)

Marat Shemiunov (Don Quixote), Alexey Kuznetsov (Sancho Panza)

Philip Parkhachov (Lorenzo), Pavel Maslennikov (Gamache, a nobleman)

Evgeny Deryabin (Espada, a toreador), Valeria Zapasnikova (street dancer)

Sabina Yapparova, Anna Kuligina (flower girls, Kitri's friends)

Olga Semyonova (Mercedes), Irina Kosheleva (Queen of the Dryads)

Veronica Ignatyeva (Cupid), Roman Petukhov (Duke)

Alexander Omar, Mariam Ugrekhviladze (solo in Gypsy dances)

Kristina Makhviladze, Alexey Malakhov (Fandango)

Asthik Ogannesian, Anna Kuligina (variations)

1. Minkus: Don Quixote

ミハイロフスキー・バレエの第2弾。今日のプリンシパルはオーシポワ、ワシーリエフの元ボリショイ組。このペアは一昨年の夏にアシュトン版の「ロメオとジュリエット」で見ていますが、当時はまだミハイロフスキーに移籍する前だったんですね。「ドン・キホーテ」は初めて見ますが、飛んだり跳ねたり系のシンプルに楽しいバレエとのことで、全身バネのようなこのペアには打ってつけと思ったら、正に期待以上のもの凄さでした。

オーシポワは開始早々バッタのようにぴょんぴょんと飛び跳ね、息が乱れることもありません(少なくとも私にはそう見えた)。全く軸のぶれない回転は、フェッテの加速が効き過ぎて回転数が足らないどころかむしろ1〜2回は余計に回ってそうな勢いです。終始明るく健康的でスポーティなダンスは、バレエとしてはかなり異形なのかも。表情の作り方など、ほとんどシンクロナイズドスイミングのようでした。お相手のワシーリエフも負けじと、カエルの足のような太股を駆使した跳躍力を発揮し、アクロバットな飛び技を連発。いちいちやんやの喝采を浴びていました。身体能力にかけては本当に超人的なこの人達が息もぴったりに繰り広げるデュエットは他の追従を許さず突出していました。二人にとってもオハコであるし、好きなんでしょう。苦もなく楽しそうに大ワザを決めていく二人を見ていると、この演目をこのペアで見れて本当に良かったとしみじみ思いました。しかしこの人達にも弱点はあって、第3幕のグラン・パ・ド・ドゥでは、もちろんここでも技巧は超人的なのですが、スポーティな凄さだけでは魅力ある踊りを組み立てられないのが露呈してしまったようにも見えました。とは言え、脂の乗ってる今しか見れない、素晴らしい「ドン・キホーテ」であったのは間違いありません。オケは今日もしっかりしていて、ミハイロフスキーは今後も要チェックであると確信しました。

顔だけ見てるとヤンソンスとドゥダメルが並んでいるように見えますな。

踊りはないものの、ドン・キホーテとサンチョ・パンサもいい味を出してました。

ミハイロフスキー・バレエ/セミオノワ/マトヴィエンコ:ジゼル ― 2013/03/28 23:59

2013.03.28 London Coliseum (London)

The Mikhaillovsky Ballet: Giselle

Valery Ovsyanikov / Orchestra of the Mikhailovsky Theatre

Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa (choreography)

Nikita Dolgushin (production)

Polina Semionova (Giselle), Denis Matvienko (Court)

Vladimir Tsal (gamekeeper), Ekaterina Borchenko (Queen of the Wilis)

Anna Novosyolova (Giselle's mother), Roman Petukhov (armor-bearer)

Alla Matveyeva (Court's fiancée), Marat Shemiunov (Duke)

Sabina Yapparova, Anton Ploom (peasants' pas de deux)

Asthink Ogannesian, Valeria Zapasnikova (Wilis' variations)

1. Adam: Giselle, ou Les Wilis

ミハイロフスキー劇場バレエが隔年くらいでやっているロンドン公演に初めて行きました。ここは、日本では「レニングラード国立バレエ」という名前でほぼ毎年ツアーをしているお馴染みの団体。ちょうど5年前に東京国際フォーラムまで「白鳥の湖」を見に行って以来です。そのときの印象から、まあこちらを見に行く時間があったらロイヤルに行こうと思っていたので今まで避けていましたが、今回は「ジゼル」「ドン・キホーテ」といった未だに舞台で見ていない演目をやってくれるというのが、思い立った第一の動機です。そしてふたを開けてみたら、なかなかどうして、捨てたものではありませんでした。

プロダクションはロイヤルバレエよりもさらにトラディショナルな感じで、素朴な懐かしさを呼び起こします。公爵役は当初ABTのマルセロ・ゴメスでしたが怪我のため元プリンシパルのマトヴィエンコに変更。ジゼルのポリーナ・セミオノワも今はABTのプリンシパルなので、今日はゲストを軸にした配役だった、というのは言っておかねばなりません。私は、何度も見ているロイヤルのダンサーはともかく、バレリーナには全然詳しくないので、プロファイルなども後付けで色々と調べているだけですが、今日のセミオノワは一目でワールドトップクラスだと感じました。細身の長身が表出する動きの一つ一つがいちいち隙なく美しい。ステップやフェッテの安定感は言うまでもなく、ジャンプも高く、第1幕最後の狂乱の場面は渾身の熱演で、演技力も突出してます。すらっとした身体から、第一人者の貫禄が溢れ出ていました。他のプリンシパル、マトヴィエンコやボルチェンコも素晴らしかったと思いますが、終わってみればひときわセミオノワだけが印象に残ってしまってます。

実は「ジゼル」を見るのは初めてでした。現代に上演されるバレエの中でも最も古いグループに属する古典中の古典バレエですが、確かにそれらしく、第1幕では途中話の本筋が中断して延々と踊りが続くところは間延びして眠くなりました。群舞はそれほど上手いと感じなかったのも要因の一つでしょうか。第2幕はずっと舞台が暗くて単調なのでさらに目が辛く、すいません、ほとんど沈没気味でした。オーケストラは出だし音がちょっと汚いなと思いましたが、演奏自体はROHのオケと比べたらずいぶんとしっかりしたものでした。

The Mikhaillovsky Ballet: Giselle

Valery Ovsyanikov / Orchestra of the Mikhailovsky Theatre

Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa (choreography)

Nikita Dolgushin (production)

Polina Semionova (Giselle), Denis Matvienko (Court)

Vladimir Tsal (gamekeeper), Ekaterina Borchenko (Queen of the Wilis)

Anna Novosyolova (Giselle's mother), Roman Petukhov (armor-bearer)

Alla Matveyeva (Court's fiancée), Marat Shemiunov (Duke)

Sabina Yapparova, Anton Ploom (peasants' pas de deux)

Asthink Ogannesian, Valeria Zapasnikova (Wilis' variations)

1. Adam: Giselle, ou Les Wilis

ミハイロフスキー劇場バレエが隔年くらいでやっているロンドン公演に初めて行きました。ここは、日本では「レニングラード国立バレエ」という名前でほぼ毎年ツアーをしているお馴染みの団体。ちょうど5年前に東京国際フォーラムまで「白鳥の湖」を見に行って以来です。そのときの印象から、まあこちらを見に行く時間があったらロイヤルに行こうと思っていたので今まで避けていましたが、今回は「ジゼル」「ドン・キホーテ」といった未だに舞台で見ていない演目をやってくれるというのが、思い立った第一の動機です。そしてふたを開けてみたら、なかなかどうして、捨てたものではありませんでした。

プロダクションはロイヤルバレエよりもさらにトラディショナルな感じで、素朴な懐かしさを呼び起こします。公爵役は当初ABTのマルセロ・ゴメスでしたが怪我のため元プリンシパルのマトヴィエンコに変更。ジゼルのポリーナ・セミオノワも今はABTのプリンシパルなので、今日はゲストを軸にした配役だった、というのは言っておかねばなりません。私は、何度も見ているロイヤルのダンサーはともかく、バレリーナには全然詳しくないので、プロファイルなども後付けで色々と調べているだけですが、今日のセミオノワは一目でワールドトップクラスだと感じました。細身の長身が表出する動きの一つ一つがいちいち隙なく美しい。ステップやフェッテの安定感は言うまでもなく、ジャンプも高く、第1幕最後の狂乱の場面は渾身の熱演で、演技力も突出してます。すらっとした身体から、第一人者の貫禄が溢れ出ていました。他のプリンシパル、マトヴィエンコやボルチェンコも素晴らしかったと思いますが、終わってみればひときわセミオノワだけが印象に残ってしまってます。

実は「ジゼル」を見るのは初めてでした。現代に上演されるバレエの中でも最も古いグループに属する古典中の古典バレエですが、確かにそれらしく、第1幕では途中話の本筋が中断して延々と踊りが続くところは間延びして眠くなりました。群舞はそれほど上手いと感じなかったのも要因の一つでしょうか。第2幕はずっと舞台が暗くて単調なのでさらに目が辛く、すいません、ほとんど沈没気味でした。オーケストラは出だし音がちょっと汚いなと思いましたが、演奏自体はROHのオケと比べたらずいぶんとしっかりしたものでした。

セミオノワ(左)と、ウィリの女王役のボルチェンコ、この人もプリンシパルですね。

ロイヤルバレエ:不思議の国のアリスの冒険 ― 2013/03/15 23:59

2013.03.15 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: Alice’s Adventures in Wonderland

David Briskin / Orchestra of the Royal Opera House

Christopher Wheeldon (Choreography)

Sarah Lamb (Alice) Federico Bonelli (Jack/The Knave of Hearts)

Edward Watson (Lewis Carroll/The White Rabbit)

Zenaida Yanowsky (Mother/The Queen of Hearts)

Christopher Saunders (Father/The King of Hearts)

Alexander Campbell (Magician/The Mad Hatter)

Eric Underwood (Rajah/The Caterpillar), Gary Avis (The Duchess)

Ricardo Cervera (Vicar/The March Hare), James Wilkie (Verger/The Dormouse)

Kristen McNally (The Cook), Ludovic Ondiviela (Footman/Fish)

Kenta Kura (Footman/Frog), Leanne Cope, Beatriz Stix-Brunell (Alice's Sisters)

Philip Mosley (Butler/Excutioner)

James Hay, Dawid Trzensimiech, Valentino Zucchetti (The Three Gardeners)

1. Joby Talbot: Alice’s Adventures in Wonderland

ロイヤルバレエ団20年ぶりの新作フルレングスバレエとしてお披露目も華々しかった「不思議の国のアリス」も、早3シーズン目。今年の日本ツアーにも持って行くくらい、自信の定番レパートリーとして急速に定着しつつあります。プレミエの年は見れず、去年Aキャストで2回見たので、これで3回目ですが、考えたあげく、やっぱり今年もAキャストの初日狙いにしました。しかーし、蓋を開けてみたらタイトルロールのカスバートソンがラムに交代、さらには何よりショックなのがマッドハッター、マクレー様の降板…。妻号泣。去年降板で見れなかったヤノウスキーがちゃんと出てきてくれたのが救いでした。

去年とは振りや演出が変わっている箇所がいくつかあるような気がしたので、毎年毎回いろいろと修正を加えながらブラッシュアップしているのでしょう。当たり役のカスバートソンも可憐なアリスでしたが、純白人系ドールのような可愛さではラムはむしろその上を行くと思います。ミックスビル以外でラムを見るのは初めての気がするんですが、テクニックや演技力を大仰に誇示するのではない、コンパクトで無駄のない造作が好ましいと感じました。ヤノウスキーはさすがに役者で、エキセントリックかつコミカルな役所でありながら、わざとらしさを一切感じさせないナチュラルな表情とダンスでそれを表現し切ったのは全く素晴らしい。初演のメインキャストという強みもあるのでしょうが、やはりこれを見てしまうと、昨年のモレラはずいぶん無理な誇張をしたキャラクター作りだったのかなあと思ってしまいます。だからダメだというのではなくて、多分子供の観客にはモレラのほうがよりカトゥーニッシュでウケるかもしれません。マッドハッターのキャンベルは、残念ながら、とても残念だったとしか言いようがありません。やはりマクレーのタップダンスは特異な才能なのだなとあらためて思い知りました。この演目、まずは何よりマッドハッターのキャスティングをチェックしないといけないでしょう。

この演目はバレエ団総動員の賑やかさで、日本人メンバー(ユフィちゃん含む)も全員出ていました。初めて見る東洋系の若い男の子がいたのですが、それが噂のアクリ・ルカ君でしょうか?

Royal Ballet: Alice’s Adventures in Wonderland

David Briskin / Orchestra of the Royal Opera House

Christopher Wheeldon (Choreography)

Sarah Lamb (Alice) Federico Bonelli (Jack/The Knave of Hearts)

Edward Watson (Lewis Carroll/The White Rabbit)

Zenaida Yanowsky (Mother/The Queen of Hearts)

Christopher Saunders (Father/The King of Hearts)

Alexander Campbell (Magician/The Mad Hatter)

Eric Underwood (Rajah/The Caterpillar), Gary Avis (The Duchess)

Ricardo Cervera (Vicar/The March Hare), James Wilkie (Verger/The Dormouse)

Kristen McNally (The Cook), Ludovic Ondiviela (Footman/Fish)

Kenta Kura (Footman/Frog), Leanne Cope, Beatriz Stix-Brunell (Alice's Sisters)

Philip Mosley (Butler/Excutioner)

James Hay, Dawid Trzensimiech, Valentino Zucchetti (The Three Gardeners)

1. Joby Talbot: Alice’s Adventures in Wonderland

ロイヤルバレエ団20年ぶりの新作フルレングスバレエとしてお披露目も華々しかった「不思議の国のアリス」も、早3シーズン目。今年の日本ツアーにも持って行くくらい、自信の定番レパートリーとして急速に定着しつつあります。プレミエの年は見れず、去年Aキャストで2回見たので、これで3回目ですが、考えたあげく、やっぱり今年もAキャストの初日狙いにしました。しかーし、蓋を開けてみたらタイトルロールのカスバートソンがラムに交代、さらには何よりショックなのがマッドハッター、マクレー様の降板…。妻号泣。去年降板で見れなかったヤノウスキーがちゃんと出てきてくれたのが救いでした。

去年とは振りや演出が変わっている箇所がいくつかあるような気がしたので、毎年毎回いろいろと修正を加えながらブラッシュアップしているのでしょう。当たり役のカスバートソンも可憐なアリスでしたが、純白人系ドールのような可愛さではラムはむしろその上を行くと思います。ミックスビル以外でラムを見るのは初めての気がするんですが、テクニックや演技力を大仰に誇示するのではない、コンパクトで無駄のない造作が好ましいと感じました。ヤノウスキーはさすがに役者で、エキセントリックかつコミカルな役所でありながら、わざとらしさを一切感じさせないナチュラルな表情とダンスでそれを表現し切ったのは全く素晴らしい。初演のメインキャストという強みもあるのでしょうが、やはりこれを見てしまうと、昨年のモレラはずいぶん無理な誇張をしたキャラクター作りだったのかなあと思ってしまいます。だからダメだというのではなくて、多分子供の観客にはモレラのほうがよりカトゥーニッシュでウケるかもしれません。マッドハッターのキャンベルは、残念ながら、とても残念だったとしか言いようがありません。やはりマクレーのタップダンスは特異な才能なのだなとあらためて思い知りました。この演目、まずは何よりマッドハッターのキャスティングをチェックしないといけないでしょう。

この演目はバレエ団総動員の賑やかさで、日本人メンバー(ユフィちゃん含む)も全員出ていました。初めて見る東洋系の若い男の子がいたのですが、それが噂のアクリ・ルカ君でしょうか?

6番ひかるさん、7番ユフィちゃんは今年も変わらないようです。そう言えば、ボネッリとひかるさんはペアで踊ることはないものの、しょっちゅう夫婦共演してますね。

ユフィちゃんと平野さんは最近よく組んでます。も、もしや…。

ラムとボネッリのさわやかペア。

指揮者のブリスキン。気を抜くとすぐにとろけてしまうオケを手堅く引き締めていました。

大人気のヤノウスキー。

カーテンコールの後、再び幕が開き、今月でROHのチーフ・エグゼクティブを退任してBBCに戻るトニー・ホール氏の記念レセプションがありました。

ロイヤルバレエ:ついてなかった、アシュトン・ミックスビル ― 2013/02/15 23:59

2013.02.15 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: Ashton Mixed Programme

(La Valse/Méditation/Voices of Spring/Monotones I, II/Marguerite and Armand)

Emmanuel Plasson / Orchestra of the Royal Opera House

Frederick Ashton (choreography)

アシュトン振付の小品を集めたミックスビル。昨年ENBに移籍したタマラ・ロホの退団記念公演、さらには元プリンシパルの問題児ポルーニンがゲストで復活というエポックメイキングな公演でもありました。ですが、今日は寝不足の悪い体調で臨んだ上、悪条件が重なったせいで、あまりポジティブなことは書けません。ロイヤルバレエ団に一切非はないんですが。ちなみに今日はテレビカメラが多数入っていたので、3月に日本のNHK BSで放送する映像撮りがあったのかもしれません。そのせいか、今日のオケは普段よりずっとしっかりしてました(これができるんなら、普段からそうやらんかい…)。

Royal Ballet: Ashton Mixed Programme

(La Valse/Méditation/Voices of Spring/Monotones I, II/Marguerite and Armand)

Emmanuel Plasson / Orchestra of the Royal Opera House

Frederick Ashton (choreography)

アシュトン振付の小品を集めたミックスビル。昨年ENBに移籍したタマラ・ロホの退団記念公演、さらには元プリンシパルの問題児ポルーニンがゲストで復活というエポックメイキングな公演でもありました。ですが、今日は寝不足の悪い体調で臨んだ上、悪条件が重なったせいで、あまりポジティブなことは書けません。ロイヤルバレエ団に一切非はないんですが。ちなみに今日はテレビカメラが多数入っていたので、3月に日本のNHK BSで放送する映像撮りがあったのかもしれません。そのせいか、今日のオケは普段よりずっとしっかりしてました(これができるんなら、普段からそうやらんかい…)。

1. Ravel: La Valse

Hikaru Kobayashi, Samantha Raine, Helen Crawford

Ryoichi Hirano, Bennet Gartside, Brian Maloney

最初、スモークの向こうで華やかな舞踏会の様子が垣間見え、霧が晴れたとたん目の前に広がるきらびやかな世界。音楽が形を崩すに従い踊りも宮廷ワルツから自由になっていき、最後は曲が終わらないうちに幕が下りてしまう。ラヴェルの音楽に対するリスペクトがあります。飽きる暇もない濃密度な展開に、こいつは一発で気に入りました。しかし問題は、真後ろの席の母子連れ。多分就学前の男の子は風邪がひどいようで、上演中ず〜〜〜〜〜っとコンコンゴホゴホと咳をし続け(もちろんマスク、ハンカチなど持っておらず、菌バラ撒きまくり)、迷惑この上ない。こっちのイライラオーラが立ち昇っているのを母親のほうは察知してか、時々子供の口を押さえたりしてましたがそれで収まるわけもなく。舞台の上にあまり集中できないうちに終わってしまい、やれやれと思いつつカーテンコールの写真を一枚撮ったところ、妻の横の席のおばさんがすかさず、私ではなく妻に「写真はだめよ」と。マナー違反は承知の上なので、正面から言われたらやめるしかないです、すいません。もちろんこの日はロホの引退公演なので、立ち上がって写真・ビデオを撮っている人は他にもいっぱいいましたが…。

というわけで、唯一撮れた写真。

2. Massenet: Méditation from Thaïs

Mara Galeazzi, Rupert Pennefather (replaces Thiago Soares)

「タイスの瞑想曲」にちょっとアラビックテイストな振付がなされています。高いリフトが印象的ですが、うーん、私ごときの素養では、何のこっちゃ感の残る不思議な一品でした。後ろの子供の咳はまだ止まらず。この曲に後ろでずっとゴホゴホやられたら、たまったものじゃありません。そもそも子供が一番気の毒、さっさと家に帰してやんなさい、と思いましたが、お母さんは我関せずで「ブラヴォー」叫びまくってました。

3. Johann Strauss II: Voices of Spring

Emma Maguire (replaces Yuhui Choe), Valentino Zucchetti

ヨハン・シュトラウス二世の「春の声」。こちらもリフトで登場、リフトで退場という持ち上げワザが目を引きます。いかにも春らしい、活気あふれる楽しいデュエットでした。最近見てないユフィちゃんが降板してしまったのは残念です。ところでカーテンコールの写真を撮ってないと、どんな衣装だったかも早速おぼろげというか記憶がごっちゃになってしまっているので、記録としての写真が残ってないのは非常に痛い。と、ここで最初の休憩。

4. Monotones I and II

1) Satie: Préludes d’Eginhard (orch. by John Lanchbery)

2) Satie: Trois Gnossiennes (orch. by John Lanchbery)

3) Satie: Trois Gymnopédies (orch. by Debussy and Roland-Manuel)

Emma Maguire, Akane Takada, Dawid Trzensimiech

Marianela Nuñez, Federico Bonelli, Edward Watson

休憩後、子供は戻ってきませんでした。ほっ。序曲の後に、とんねるずの「モジモジ君」を連想せずにはいられない黄緑色の全身スーツに身を包んだ3人が、サティの寂寞な「グノシェンヌ」に乗せて組み体操のような踊り(と言うんでしょうか)を静かに繰り広げます。後半は白の全身スーツの、よく見るとヌニェス、ボネッリ、ワトソンという凄いメンバーが、これまたストレッチのような寡黙なパフォーマンス。これは正直、眠かった。ヌニェスの驚異的な身体の柔らかさ以外はほとんど記憶から飛んでます。せっかくうるさい咳がなくなったのに、これではいけませんなー。

5. Marguerite and Armand (Liszt: Piano Sonata in B minor, arr. by Dudley

Simpson)

Robert Clark (solo piano)

Tamara Rojo (Marguerite), Sergei Polunin (Armand)

Christopher Saunders (Armand's father), Gary Avis (Duke)

Sander Blommaert, Nicol Edmonds, Bennet Gartside

Ryoichi Hirano, Valeri Hristov, Konta Kura

Andrej Uspenski, Thomas Whitehead (Admires of Marguerite)

Jacqueline Clark (Maid)

もう一つ休憩を挟んで、本日のメイン「マルグリートとアルマン」ですが、これは前にも同じロホ、ポルーニンのペアで見ています。久々のロイヤル登場、自分のさよなら公演にあえて首になったポルーニンを引っ張り出してきたのは、よほど気に入ったのか、あるいはポルーニンに復活のチャンスを与えたいという温情とか、はたまた将来ENBに引っ張り込みたいという政治的思惑があったり、いろんなものが渦巻いていたのかもしれませんが以上は全て勝手な想像です。なお今回は二人ともゲスト・プリンシパルではなく単なるゲスト・アーティストという取り扱いでした。

久々に見るポルーニンは、めちゃカッコいい。シャープな立ち振る舞いは今のロイヤルにも代わりがいない、貴重な逸材です。身体のキレも衰えているようには全く見えず、ロホとの息もぴったし。ロホの美貌も、超柔軟な身体も、プリンシパルの貫禄も、この人はもうここにはいないんだということを忘れてしまうくらい、このオペラハウスの舞台に自然に馴染んでいました。前回見たときと感想に大きな変化はないんですが、私の趣味から言うとこの演目は音楽が絶望的に退屈です。申し訳程度にオケがサポートしてはいるものの、伴奏のメインはあくまでピアノですが、しかしそのピアノに舞台の上のパフォーマンスを受け止め支えるだけの力が全くない。曲のせい、ではないんでしょう。ピアニストも前と同じ人でしたが、せっかくのさよなら公演、スペシャルなゲストを呼んでくるアイデアでもあればまだ状況は違ったかも。とにかく、この演目は私にはちっとも楽しくなかったです。やっぱり自分は、バレエの公演でも6割くらいは音楽そのものに意識が行っているのだなあと、自己の性向を再認識するしかありませんでした。

例の子供はまた席に戻ってきていて、だいぶ風邪の様子はよくなっていたものの、幕が上がっても母親にずっと小声で話しかけていたかと思えば、そのうちまた咳き込み始め、やっと静かになったと思いきや、グーグーいびきをかきながら寝てしまいました。もうぶち切れ寸前。こんな状態の幼児を無理やり劇場に連れてきて、わざわざ害悪を周囲に撒き散らすのは、二重の犯罪行為だと糾弾さしてもらいます。帰り際によっぽど「あんたのおかげで最悪な夜だった」と言ってやろうかと思いましたが、とっとといなくなってました。さらに悪いことには、終了間際ですが、我々の後ろの立ち見席の人が意識を失って大きな音と共に突然倒れ、大騒ぎになってまして、とても舞台に集中するどころではありませんでした。長丁場の立見は、くれぐれも体調と相談してくださいね…。

OAE/デブレツェニ(vn)/オグイケ(振付):ヴィヴァルディ「四季」でコンテンポラリーダンス ― 2013/02/08 23:59

2013.02.08 Queen Elizabeth Hall (London)

V4 The Seasons

Kati Debretzeni (violin) / Orchestra of the Age of Enlightenment

Henri Oguike (choreographer)

Dancers: Sunbee Han, Noora Kela, Rhiannon Elena Morgan,

Edward Kitchen, Wayne Parsons, Teerachai Thobumrung

1. Vivaldi: Violin Concerto in E major, Op. 8-1 (Spring)

2. Vivaldi: Violin Concerto in G minor, Op. 8-2 (Summer)

3. Vivaldi: Violin Concerto in F major, Op. 8-3 (Autumn)

4. Vivaldi: Violin Concerto in F minor, Op. 8-4 (Winter)

今年に入って何故だかOAEづいてます。ふと目に入ったので中身も知らず買ってしまったのですが、演目はヴィヴァルディ「四季」のみという1時間足らずの短いコンサートで(そのため6時半と8時半の2回公演があって、これは6時半のほう)、ダンスパフォーマンス付きだということに後で気付きました。バロックの「四季」だからてっきりバレエかと思っていたら、ふたを開けたら男女6人のコンテンポラリーダンス。うーむ、あんまり得意分野じゃない…。蝶がはためくように写実的かと思えば、心象風景を抽象的に表現したような箇所もあり、「これは何だろう」といちいち考えていたらあっという間に終わってしまいました。ダンサーは女性も含めて皆筋肉質のがっしりした体格で圧迫感がありましたが、全般的に踊りは軽いノリに思えました。ピョンピョン飛び跳ねるところなんかはまるでPSYの「江南スタイル」、と言ったら怒られるかもしれませんが。

ソリストのカティ・デブレツェニは全くハンガリー系の姓名ですが、ルーマニア(トランシルヴァニアのクルジュ=ナポカ、ハンガリー語ではコロジュヴァール)の出身だそうです。彼女もオケの指揮はそこそこに、舞台に出てきてソロを弾きながらダンサーとからみます。これも振付けの一部なのですが、ヴァイオリンの周りを至近距離でダンサーがぐるぐる回っているのを見ると、アクシデントでぶつかって高価な楽器が壊れやしないかと気が気でなかったです。

オケの編成は、ソリストを除いて4+4+3+2+1の弦楽器に、通奏低音としてリュート(首の長いテオルボ)とギターを一人の奏者が持ち替えていました。バロック演奏の良し悪しは私にはよくわかりませんが、チューニングのピッチが低く、モノトーンの色調です。モダンダンスであえて古楽器オーケストラを伴奏にしなくても、と最初は思いましたが、終わってみれば、レオタードのダンサーとは意外と相性が良かったのかも。

激しくピンボケした写真しかなく(すいません)、雰囲気だけ味わってください。

V4 The Seasons

Kati Debretzeni (violin) / Orchestra of the Age of Enlightenment

Henri Oguike (choreographer)

Dancers: Sunbee Han, Noora Kela, Rhiannon Elena Morgan,

Edward Kitchen, Wayne Parsons, Teerachai Thobumrung

1. Vivaldi: Violin Concerto in E major, Op. 8-1 (Spring)

2. Vivaldi: Violin Concerto in G minor, Op. 8-2 (Summer)

3. Vivaldi: Violin Concerto in F major, Op. 8-3 (Autumn)

4. Vivaldi: Violin Concerto in F minor, Op. 8-4 (Winter)

今年に入って何故だかOAEづいてます。ふと目に入ったので中身も知らず買ってしまったのですが、演目はヴィヴァルディ「四季」のみという1時間足らずの短いコンサートで(そのため6時半と8時半の2回公演があって、これは6時半のほう)、ダンスパフォーマンス付きだということに後で気付きました。バロックの「四季」だからてっきりバレエかと思っていたら、ふたを開けたら男女6人のコンテンポラリーダンス。うーむ、あんまり得意分野じゃない…。蝶がはためくように写実的かと思えば、心象風景を抽象的に表現したような箇所もあり、「これは何だろう」といちいち考えていたらあっという間に終わってしまいました。ダンサーは女性も含めて皆筋肉質のがっしりした体格で圧迫感がありましたが、全般的に踊りは軽いノリに思えました。ピョンピョン飛び跳ねるところなんかはまるでPSYの「江南スタイル」、と言ったら怒られるかもしれませんが。

ソリストのカティ・デブレツェニは全くハンガリー系の姓名ですが、ルーマニア(トランシルヴァニアのクルジュ=ナポカ、ハンガリー語ではコロジュヴァール)の出身だそうです。彼女もオケの指揮はそこそこに、舞台に出てきてソロを弾きながらダンサーとからみます。これも振付けの一部なのですが、ヴァイオリンの周りを至近距離でダンサーがぐるぐる回っているのを見ると、アクシデントでぶつかって高価な楽器が壊れやしないかと気が気でなかったです。

オケの編成は、ソリストを除いて4+4+3+2+1の弦楽器に、通奏低音としてリュート(首の長いテオルボ)とギターを一人の奏者が持ち替えていました。バロック演奏の良し悪しは私にはよくわかりませんが、チューニングのピッチが低く、モノトーンの色調です。モダンダンスであえて古楽器オーケストラを伴奏にしなくても、と最初は思いましたが、終わってみれば、レオタードのダンサーとは意外と相性が良かったのかも。

激しくピンボケした写真しかなく(すいません)、雰囲気だけ味わってください。

ロイヤルバレエ/コジョカル/レイリー/高田/マクレー:オネーギン ― 2013/01/19 23:59

2013.01.19 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: Onegin

Dominic Grier / Orchestra of the Royal Opera House

John Cranko (choreography)

Kurt-Heinz Stolze (orchestration)

Alina Cojocaru (Tatiana)

Jason Reilly (Eugene Onegin)

Akane Takada (Olga)

Steven McRae (Lensky)

Bennet Gartside (Prince Gremin)

Genesia Rosato (Madame Larina)

Kristen McNally (Nurse)

1. Tchaikovsky: Onegin (orch. by Stolze)

チャイコフスキーには「エフゲニー・オネーギン」という立派なオペラ作品がありますが、このバレエの「オネーギン」はチャイコフスキーがバレエ作品として作曲したものではありません。シュトゥットガルト・バレエ団の芸術監督だったジョン・クランコが台本を書いてバレエ化するにあたり、音楽はチャイコフスキーのピアノ曲などから素材を集めてシュトルツェが編曲を施したものですが、同じストーリーであるのに歌劇の「エフゲニー・オネーギン」からは1曲も取材していないのがミソと言えばミソです。

初日の今日はAキャストとしてコジョカル、コーボー、高田茜、マクレーが主役にクレジットされていましたが、コボーが怪我のためキャンセル、代役は本家のシュトゥットガルト・バレエ団からプリンシパルのジェイソン・レイリーを呼んできました。もちろん初めて見る人ですが、すらっと上背があり、均整の取れたシルエットがいちいち美しく、これは期待以上の上玉。よどみなくしなやかな踊りと細やかな足さばきは、私には全く完璧に見えました。ロイヤルの旬ダンサー、マクレーのレンスキーを手玉にとってその上手をいくように(演技上とはいえ)見せてしまうのは、並の人ではないですね。ゲストでこの存在感はたいした適応力です。

コジョカルも他所からゲストプリンシプルを迎えるということで張り切ったのでしょう、全く危なげない堂々のパフォーマンス。ウブな少女が恋に舞い上がり、失恋で失望する思春期のアップダウン、妹を気遣う姉の顔、侯爵夫人になってからのクールさと、それでもよろめいてしまう女心、各々の場面で感情の移り変わりがリアルに滲み出て、さすがは演技巧者のベテランプリンシパルと感心しました。派手な跳び技などありませんが、見た目以上に体力的にはキツい演目なんでしょうか、第1幕の寝室で鏡から出てきたオネーギン(面白い演出です)とデュオを踊る場面では、終始はーはーと荒い息で喘いでいたのがちょっとセクシー(笑)。主役二人の踊りは、第3幕最後のクライマックスが特に素晴らしかったです。

マクレーさん、今回は敵役というか、彼には多分役不足な単細胞薄幸キャラクターでしたが、この人は本当に何を踊っても上手いので言うこと無し。奔放な妹役の高田茜さんはようやく怪我から復帰したところで、まだ身体が重そうに見えました。あるいは安全運転を心がけていたのかもしれません。オーセンティックな演出と舞台セット、周りはほとんど美形の白人ばかりという中で、思いっきり東洋人なお顔立ちの彼女は、一人だけ異色で浮いてます。肌の色や人種の違いは全然気にならない演目のときもあるんですが、この「オネーギン」ではコジョカルの妹が高田茜というのにどうしても違和感を禁じ得ず、生理的に受け入れられませんでした。すいません。

音楽に関しては、チャイコフスキーの曲を使い、チャイコフスキー風のオーケストレーションを付けてはいても、やはり最初からバレエを目的として作曲されたものとは違って、長丁場聴き続けるには退屈に感じました。音楽には魂が入っていないという印象を禁じえない。オケはまあいつも程度の水準で、トランペットはもう総入れ替えしちゃってください、と投書します。

Royal Ballet: Onegin

Dominic Grier / Orchestra of the Royal Opera House

John Cranko (choreography)

Kurt-Heinz Stolze (orchestration)

Alina Cojocaru (Tatiana)

Jason Reilly (Eugene Onegin)

Akane Takada (Olga)

Steven McRae (Lensky)

Bennet Gartside (Prince Gremin)

Genesia Rosato (Madame Larina)

Kristen McNally (Nurse)

1. Tchaikovsky: Onegin (orch. by Stolze)

チャイコフスキーには「エフゲニー・オネーギン」という立派なオペラ作品がありますが、このバレエの「オネーギン」はチャイコフスキーがバレエ作品として作曲したものではありません。シュトゥットガルト・バレエ団の芸術監督だったジョン・クランコが台本を書いてバレエ化するにあたり、音楽はチャイコフスキーのピアノ曲などから素材を集めてシュトルツェが編曲を施したものですが、同じストーリーであるのに歌劇の「エフゲニー・オネーギン」からは1曲も取材していないのがミソと言えばミソです。

初日の今日はAキャストとしてコジョカル、コーボー、高田茜、マクレーが主役にクレジットされていましたが、コボーが怪我のためキャンセル、代役は本家のシュトゥットガルト・バレエ団からプリンシパルのジェイソン・レイリーを呼んできました。もちろん初めて見る人ですが、すらっと上背があり、均整の取れたシルエットがいちいち美しく、これは期待以上の上玉。よどみなくしなやかな踊りと細やかな足さばきは、私には全く完璧に見えました。ロイヤルの旬ダンサー、マクレーのレンスキーを手玉にとってその上手をいくように(演技上とはいえ)見せてしまうのは、並の人ではないですね。ゲストでこの存在感はたいした適応力です。

コジョカルも他所からゲストプリンシプルを迎えるということで張り切ったのでしょう、全く危なげない堂々のパフォーマンス。ウブな少女が恋に舞い上がり、失恋で失望する思春期のアップダウン、妹を気遣う姉の顔、侯爵夫人になってからのクールさと、それでもよろめいてしまう女心、各々の場面で感情の移り変わりがリアルに滲み出て、さすがは演技巧者のベテランプリンシパルと感心しました。派手な跳び技などありませんが、見た目以上に体力的にはキツい演目なんでしょうか、第1幕の寝室で鏡から出てきたオネーギン(面白い演出です)とデュオを踊る場面では、終始はーはーと荒い息で喘いでいたのがちょっとセクシー(笑)。主役二人の踊りは、第3幕最後のクライマックスが特に素晴らしかったです。

マクレーさん、今回は敵役というか、彼には多分役不足な単細胞薄幸キャラクターでしたが、この人は本当に何を踊っても上手いので言うこと無し。奔放な妹役の高田茜さんはようやく怪我から復帰したところで、まだ身体が重そうに見えました。あるいは安全運転を心がけていたのかもしれません。オーセンティックな演出と舞台セット、周りはほとんど美形の白人ばかりという中で、思いっきり東洋人なお顔立ちの彼女は、一人だけ異色で浮いてます。肌の色や人種の違いは全然気にならない演目のときもあるんですが、この「オネーギン」ではコジョカルの妹が高田茜というのにどうしても違和感を禁じ得ず、生理的に受け入れられませんでした。すいません。

音楽に関しては、チャイコフスキーの曲を使い、チャイコフスキー風のオーケストレーションを付けてはいても、やはり最初からバレエを目的として作曲されたものとは違って、長丁場聴き続けるには退屈に感じました。音楽には魂が入っていないという印象を禁じえない。オケはまあいつも程度の水準で、トランペットはもう総入れ替えしちゃってください、と投書します。

主役の4人。こうやって見ると、高田茜さんもお人形さんみたいでかわいらしいんですけどねえ。

Happy New Yearと、2012年の演奏会総括 ― 2013/01/01 00:00

皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もどうかよろしくお願い申し上げます。

さて、私もfelizさんや椿姫さんを見倣い、2012年のコンサート総括などをしてみようかと思います。

2012年に行った演奏会の数は79回でした。2011年は74回でしたがそれを抜き、自分としては新記録です。79回のうち家族で出かけたのが36回あります。ロンドンブログ仲間の方々に比べたら総数は全然少ないですが、家族持ちとしては目一杯がんばった数字と思います。今年はここまでは行けない気がします。

ジャンルで分けると、オペラ8.5回、バレエ9.5回(オペラ&バレエのミックスビルは各々0.5回とカウント)、オーケストラ51回、室内楽4回となります。さらに去年はミュージカルに2回(We Will Rock You、West Side Story)、ポピュラー系のコンサートに4回(Queen 2回、Level 42、Chilly Gonzales)行ったのが私としては目新しいところ。

楽団・アーティスト別でカウントすると、主だったところは以下のような感じです。

ロンドン:

ロンドン響 16

コヴェントガーデン王立歌劇場 15(オペラ7、バレエ8)

BBC響 4

ロンドンフィル 3

フィルハーモニア管 3

ロンドン以外+外タレ:

コンセルトヘボウ 4

ニューヨークフィル 3

ウエスト・イースタン・ディヴァン 3

ウィーンフィル 2

チェコフィル 2

ブリテン・シンフォニア 2

2011年はマーラーとバルトークの記念イヤーシリーズを組んだフィルハーモニア管にたくさん通いましたが、昨年は興味を引くプログラムがあまりなかったため激減しました。コンセルトヘボウとNYPはバービカンのインターナショナル・アソシエイツ・シリーズ、WEDOはBBCプロムスのおかげですね。

演奏会場ではダントツでバービカンホールの31回。続くロイヤルオペラハウス(メインホール)が14回、ロイヤルフェスティバルホールとロイヤルアルバートホールが各々10回となっております。なお全79回のうち7回は国外(プラハ2、アムステルダム・パリ・フィレンツェ・ウィーン・ブダペスト各1)でした。

どちらかというと私は、特に生の音楽会では、特定のアーティストを集中的に繰り返し聴くよりはいろんな人を数多く聴いてみようと思うほうなので、指揮者・ソリストで分類するとばらけてしまってあまり面白くないです。指揮者で回数が多かったのは、ゲルギエフが5回、ギルバート、ユロフスキ、バレンボイム、パッパーノ、ハイティンク、MTTが各々3回でした。サロネン、ビエロフラーヴェクは各々2回で、去年は意外と伸びなかった。しかし、実のところ2012年で最も数多く聴いた指揮者は、バリー・ワーズワースの6回。ロイヤルバレエの指揮をほとんど一手に引き受けていたような人でした。なおソリスト(楽器)では、テツラフの3回を筆頭に、カヴァコス、ヴェンゲーロフが各々2回。ヴァイオリニストばっかりだ(苦笑)。しかし、ヴァイオリンをかぶりつきで聴くのは、実際病み付きになりますね。

79回の中でベストを挙げるとすれば、うーむ、2012年はどれも小粒と言うか、これはっ!というのがなかった年ではありましたが、あえて選んだベスト5(順不同)は以下の通りです。

[2012.10.27] ブリテン・シンフォニア: 20周年記念ガラコンサート

[2012.09.07] ウィーンフィル/ハイティンク: アルプス交響曲, ハイドン104

[2012.06.03] フィレンツェ歌劇場: 青ひげ公の城, 中国の不思議な役人

[2012.04.01] ロンドン響/ビシュコフ: マーラー3

[2012.03.24] サンクトペテルブルグフィル/テミルカーノフ/ヴェンゲーロフ(vn)

ということで、オチはありません。以前から自分が行った演奏会の統計資料は備忘録の付録として公開しておりますので、さらなる詳細にご興味ある奇特な方がいらっしゃいましたら、備忘録のページをご参照ください。

さて、私もfelizさんや椿姫さんを見倣い、2012年のコンサート総括などをしてみようかと思います。

2012年に行った演奏会の数は79回でした。2011年は74回でしたがそれを抜き、自分としては新記録です。79回のうち家族で出かけたのが36回あります。ロンドンブログ仲間の方々に比べたら総数は全然少ないですが、家族持ちとしては目一杯がんばった数字と思います。今年はここまでは行けない気がします。

ジャンルで分けると、オペラ8.5回、バレエ9.5回(オペラ&バレエのミックスビルは各々0.5回とカウント)、オーケストラ51回、室内楽4回となります。さらに去年はミュージカルに2回(We Will Rock You、West Side Story)、ポピュラー系のコンサートに4回(Queen 2回、Level 42、Chilly Gonzales)行ったのが私としては目新しいところ。

楽団・アーティスト別でカウントすると、主だったところは以下のような感じです。

ロンドン:

ロンドン響 16

コヴェントガーデン王立歌劇場 15(オペラ7、バレエ8)

BBC響 4

ロンドンフィル 3

フィルハーモニア管 3

ロンドン以外+外タレ:

コンセルトヘボウ 4

ニューヨークフィル 3

ウエスト・イースタン・ディヴァン 3

ウィーンフィル 2

チェコフィル 2

ブリテン・シンフォニア 2

2011年はマーラーとバルトークの記念イヤーシリーズを組んだフィルハーモニア管にたくさん通いましたが、昨年は興味を引くプログラムがあまりなかったため激減しました。コンセルトヘボウとNYPはバービカンのインターナショナル・アソシエイツ・シリーズ、WEDOはBBCプロムスのおかげですね。

演奏会場ではダントツでバービカンホールの31回。続くロイヤルオペラハウス(メインホール)が14回、ロイヤルフェスティバルホールとロイヤルアルバートホールが各々10回となっております。なお全79回のうち7回は国外(プラハ2、アムステルダム・パリ・フィレンツェ・ウィーン・ブダペスト各1)でした。

どちらかというと私は、特に生の音楽会では、特定のアーティストを集中的に繰り返し聴くよりはいろんな人を数多く聴いてみようと思うほうなので、指揮者・ソリストで分類するとばらけてしまってあまり面白くないです。指揮者で回数が多かったのは、ゲルギエフが5回、ギルバート、ユロフスキ、バレンボイム、パッパーノ、ハイティンク、MTTが各々3回でした。サロネン、ビエロフラーヴェクは各々2回で、去年は意外と伸びなかった。しかし、実のところ2012年で最も数多く聴いた指揮者は、バリー・ワーズワースの6回。ロイヤルバレエの指揮をほとんど一手に引き受けていたような人でした。なおソリスト(楽器)では、テツラフの3回を筆頭に、カヴァコス、ヴェンゲーロフが各々2回。ヴァイオリニストばっかりだ(苦笑)。しかし、ヴァイオリンをかぶりつきで聴くのは、実際病み付きになりますね。

79回の中でベストを挙げるとすれば、うーむ、2012年はどれも小粒と言うか、これはっ!というのがなかった年ではありましたが、あえて選んだベスト5(順不同)は以下の通りです。

[2012.10.27] ブリテン・シンフォニア: 20周年記念ガラコンサート

[2012.09.07] ウィーンフィル/ハイティンク: アルプス交響曲, ハイドン104

[2012.06.03] フィレンツェ歌劇場: 青ひげ公の城, 中国の不思議な役人

[2012.04.01] ロンドン響/ビシュコフ: マーラー3

[2012.03.24] サンクトペテルブルグフィル/テミルカーノフ/ヴェンゲーロフ(vn)

ということで、オチはありません。以前から自分が行った演奏会の統計資料は備忘録の付録として公開しておりますので、さらなる詳細にご興味ある奇特な方がいらっしゃいましたら、備忘録のページをご参照ください。

ロイヤルバレエ:トリプルビル(火の鳥/イン・ザ・ナイト/ライモンダ第3幕) ― 2012/12/29 23:59

2012.12.29 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: The Firebird / In the Night / Raymonda Act III

今年最後のコンサートはロイヤルバレエのトリプルビル。お目当ては昨年もマリインスキー劇場の来英公演で見たフォーキン版「火の鳥」ですが、他もなかなかクラシカルな取り合わせです。

1. Stravinsky: The Firebird

Barry Wordsworth / Orchestra of the Royal Opera House

Mikhail Fokine (choreography)

Itziar Mendizabal (The Firebird), Bennet Gartside (Ivan Tsarevich)

Tara Bhavnani (The Beautiful Tsarevna), Gary Avis (The Immortal Kostcheï)

火の鳥は当初カスバートソンがクレジットされていましたが、怪我のため降板。代役のメンディザバルはスペイン生まれの31歳、ライプツィヒ・バレエでプリンシパルに上り詰めた後ロイヤルバレエに移籍、現在ファーストソリストです。昨年末の「眠れる森の美女」、今年は「パゴダの王子」と「誕生日の贈り物」でも見ているのでこれで4回目になりますが、私の苦手とする面長オバサン顔の上、固い感じの踊りが面白みに欠け、全然好みではありません。ただ今日は、終始カッと目を見開いた恐い顔が異形の者の存在感をよく表現できていました。踊りはかっちりしていて上手いんだけどやっぱりどこか杓子定規で小さくまとまっていて、物足りません。王子に掴まれてもがくところは、例えば別の日にキャスティングされているマルケスならもっと悲壮感漂わせてジタバタ暴れる様子を上手く踊りきることでしょう。全体的には、同じフォーキン版とは言え昨年来英していたマリインスキー劇場バレエの上演とはだいぶ振付けが変わっていて、群舞のダイナミクスは優れていた一方、プリミティブな迫力には欠けました。後ろのアンサンブルには高田あかね、金子扶生のお顔も見えたような。オケは期待してなかったのですが、意外とピリっとした好演。去年のマリインスキーよりは100倍ましでした。肝心の魔王カスチェイの踊りで金管がもうちょっと踏ん張ってくれていれば、言うことはなかったのですが。

Royal Ballet: The Firebird / In the Night / Raymonda Act III

今年最後のコンサートはロイヤルバレエのトリプルビル。お目当ては昨年もマリインスキー劇場の来英公演で見たフォーキン版「火の鳥」ですが、他もなかなかクラシカルな取り合わせです。

1. Stravinsky: The Firebird

Barry Wordsworth / Orchestra of the Royal Opera House

Mikhail Fokine (choreography)

Itziar Mendizabal (The Firebird), Bennet Gartside (Ivan Tsarevich)

Tara Bhavnani (The Beautiful Tsarevna), Gary Avis (The Immortal Kostcheï)

火の鳥は当初カスバートソンがクレジットされていましたが、怪我のため降板。代役のメンディザバルはスペイン生まれの31歳、ライプツィヒ・バレエでプリンシパルに上り詰めた後ロイヤルバレエに移籍、現在ファーストソリストです。昨年末の「眠れる森の美女」、今年は「パゴダの王子」と「誕生日の贈り物」でも見ているのでこれで4回目になりますが、私の苦手とする面長オバサン顔の上、固い感じの踊りが面白みに欠け、全然好みではありません。ただ今日は、終始カッと目を見開いた恐い顔が異形の者の存在感をよく表現できていました。踊りはかっちりしていて上手いんだけどやっぱりどこか杓子定規で小さくまとまっていて、物足りません。王子に掴まれてもがくところは、例えば別の日にキャスティングされているマルケスならもっと悲壮感漂わせてジタバタ暴れる様子を上手く踊りきることでしょう。全体的には、同じフォーキン版とは言え昨年来英していたマリインスキー劇場バレエの上演とはだいぶ振付けが変わっていて、群舞のダイナミクスは優れていた一方、プリミティブな迫力には欠けました。後ろのアンサンブルには高田あかね、金子扶生のお顔も見えたような。オケは期待してなかったのですが、意外とピリっとした好演。去年のマリインスキーよりは100倍ましでした。肝心の魔王カスチェイの踊りで金管がもうちょっと踏ん張ってくれていれば、言うことはなかったのですが。

2. Chopin: In The Night (Nocturnes)

1) Nocturne in C-sharp minor, Op. 27-1 (Nocturne No. 7)

2) Nocturnes in F minor, Op. 55-1 (Nocturne No. 15)

3) Nocturnes in E-flat major, Op. 55-2 (Nocturne No. 16)

4) Nocturne in E-flat major, Op. 9-2 (Nocturne No. 2)

Jerome Robbins (choreography)

Robert Clark (solo piano)

Sarah Lamb, Hikaru Kobayashi, Alina Cojocaru

Federico Bonelli, Rupert Pennefather, Johan Kobborg

アメリカの振付師ジェローム・ロビンスによる、ショパンの夜想曲に乗せた小品。オケはなく、ソロピアノだけの伴奏です。ロビンスと言えば、私的には「ウエストサイド物語」の振付けでインプットされているので、もっとモダンなものを想像していたら、非常にクラシカルなバレエでした。最初の夜想曲第7番をラムとボネッリ、次の第15番を小林ひかる(怪我で急きょ降板したヌニェスの代役)とペネファーザー、第16番をコジョカル、コボー、最後に有名な第2番を全員で踊るという構成です。タイトルの通り、星空の下、パーティー会場から抜け出してきたかのように着飾った男女が、落ち着いた大人のデュエットを繰り広げます。何だか弘兼憲史の漫画に出てきそうな一場面ですが、幼さを残しながらじゃれ合う第1組、複雑な心のうちを秘めつつ相手を探り合う第2組、激しく愛憎を爆発させる第3組と、各々キャラクターが違うのが面白い。最後のコジョカル・コボー・ペアはさすがに息もぴったりで、人気はピカイチでした。プリンシパルに囲まれた代役の小林ひかるさんは、一番難しそうな役所だったし、ちょいと割りを食ってしまった感じですか。個人的には最初のラム・ボネッリ・ペアの初々しさが良かったです。

3. Glazunov: Raymonda - Act III

Barry Wordsworth / Orchestra of the Royal Opera House

Rudolf Nureyev (choreography)

Alina Cojocaru (Raymonda), Steven McRae (Jean de Brienne)

Helen Crawford, Ricardo Cervera (Hungarian dance)

Melissa Hamilton, Emma Maguire, Claire Calvert, Claudia Dean

(variations solo dancers)

トリはヌレエフ振付けの「ライモンダ」第3幕。大元はグラズノフ作曲、プティパの台本と振付けによる全3幕のバレエで、美女ライモンダの婚約者ジャンが十字軍に出征している間、サラセン王子がライモンダに熱烈に求愛するが、帰還したジャンが決闘で勝利し、ライモンダと無事結婚してめでたしめでたし、というあらすじです。第3幕はその「めでたしめでたし」の部分だけなのでストーリーはなく、ここだけ切り出しての上演が可能なゆえんです。ハンガリー王アンドラーシュ二世の立ち会いの下結婚式を挙げるので、最初のチャルダーシュ(ハンガリーの踊り)を皮切りに、バリエーションのダンスが次々と繰り広げられるという定番の進行になってます。ベージュと金で統一されたロシア正教会風のエキゾチックな衣装が美しい。振付けはこれまた至ってクラシカルで、マクレーの片腕リフト連続技が見物でした(無理して身体壊しませんように…)。グラン・パとパ・ド・トロワでマクレー夫人のエリザベス・ハロッドが出ていましたが、ご主人との絡みはなく。ソロよりも群舞のほうがダイナミクスに広がりがあって面白く、そういう意味では主役のコジョカル、マクレーの影は薄めでしたが、これもクラシックバレエの醍醐味と思える、なかなか見応えのある演目でした。

ハンガリー国立バレエ:懐かしい、古き良き「くるみ割り人形」 ― 2012/12/24 23:59

2012.12.24 Hungarian State Opera House (Budapest)

Vaszilij Vajnonen (choreography, libretto after Hoffmann)

Gusztáv Oláh (set & costume design), András Déri (conductor)

Adrienn Pap (Princess Maria), Denys Cherevychko (Prince Nutcracker)

Blanka Katona (Marika/child Maria), Gyula Sárközi (child Nutcracker)

Csaba Solti (Drosselmeier), Jurij Kekalo (Mouse King)

1. Tchaikovsky: The Nutcracker

2004年から年末には「くるみ割り人形」を見にいくのを家族の恒例行事としておりますが、今年はクリスマス休暇旅行のおり、久しぶりにハンガリー国立バレエを見ることにしました。ここの演出はワイノーネン振付けの初版がベースで、主人公の少女の名はクララではなくマリア。にわか勉強によると、ドイツ人であるホフマンの原作では少女マリーが両親からもらう人形の名前がクララという設定だったのですが、初演のプティパ/イワーノフ版では少女の名前がクララに変えられており、ロイヤルバレエのピーター・ライト版などではこれを踏襲しています。一方のワイノーネン版では原作にならい少女の名はロシア語でマーシャに戻され、ハンガリー語ではマリアとなるわけです。また、イワーノフ版では他の子供と同様少女クララは子役が踊り、踊りの主役はあくまで第2幕に登場するお菓子の国の王子・王女であるのに対し、通常のワイノーネン版は主人公マーシャを最初から大人のダンサーが演じ、くるみ割り人形の王子と共におもちゃの国の王子・王女として迎えられるのが特徴でありながら、このワイノーネン初版では第1幕で子役ダンサーがマーシャとくるみ割り人形の王子を踊り、夢の世界に来たところから大人のダンサーに入れ替わります(ここのトリックが見所ですが)。最後は夢から覚めて、再び子役のマーシャがベッドで目を覚まし傍らのくるみ割り人形を抱きしめるところで幕となる、いわゆる「夢オチ」。私は最初に見たのがこのワイノーネン初版なので、「くるみ割り人形」というのは夢オチが基本だと擦り込まれてしまっておりましたが、原作はそんな単純ではないらしいし、バレエも演出によってお菓子の国で大団円を迎えておしまいというのもあれば、ライト版は最初から大人のダンサーが少女クララを踊り(他の子役と一緒に大人が子供のフリをして踊るのが、私がライト版に最も違和感を感じるところです)、お菓子の国ではただ見てるだけじゃなくて各国の踊りを一緒に踊ったり(昔のロイヤルバレエDVDを見ると一緒に踊るのはないので、近年付け加えられた演出だと思いますが)したあとに、最後は呪いの解けたくるみ割り人形(実はドロッセルマイヤーの息子)と一緒に現実の世界に戻る、というユニークな展開になっていて、本当に様々なパターンがあるようです。あとは細かいことですが、このハンガリー国立バレエの演出では元々の第1幕がパーティーが引けて夜になるところで分割されて休憩が入るので、全部で3幕になってます。

口裂け女みたいなアゴがちょっと気持ち悪い、ハンガリーのくるみ割り人形。

6年ぶりに見るこの「くるみ割り人形」は、ただただ懐かしかったです。極めてオーソドックスな演出に素朴な振付けは古き良き時代の絵本のようで、まさに子供に見せたいバレエでした。第1幕で開けられる子供たちへのプレゼント人形は、アルルカン、バレリーナ、ムーア人。ロイヤルバレエではアルルカン、コロンビーヌ、男女の兵隊ですが、やっぱり最後は土人がくるくる回って子供が興奮するのでなきゃー物足りない、と思ってしまいます。昨今では自主規制が働いていろいろと難しいのかもしれませんが。相変わらず子役で出てくる女の子は皆人形のようにかわいらしい白人のお嬢さんばかりで、見惚れてしまいます。

一方で、自分の目が肥えてしまったのでしょうか、ロイヤルバレエと比べてどうも動きが大らかというか、大味な気がしてならない。アクロバティックな技が少ないし、主役も脇役もちょっと間があくと突っ立っているだけの瞬間が多々あり、スポットを浴びていない間でも小芝居を打つようなきめ細かさがないように思えました。体操のように飛び跳ねればよいってものではありませんが、ダンサーがその力量の幅を目一杯使って表現しているようにも見えなかった。これはやはり、世界のトップクラスに君臨し、世界中から猛者が集まりしのぎを削るカンパニーと、そうでないところのレベルの差なんでしょうかね。

あと気付いたのは、女性は出るところが出たというか、短く言うと巨乳系の人がけっこういました。走り回るとゆっさゆっさ揺れて、めちゃ踊りにくそう(苦笑)。逆にアラビアの踊りなんかは、ガリガリの人が踊るよりはそれらしい雰囲気が出ていて良かったです。ロイヤルバレエはペッタンコの人ばかり(失礼)ですが、他と比べて規律が厳しく消費カロリー(練習量)が多い、ということなんかな。

王子役の人は知りませんでしたが、マリア役のパップ・アドリエンは昔何度か見たことがありました。当時は学校を出たてくらいの若さながら、「白雪姫」や「かかし王子」のお姫様役を堂々と演じていました。今ではすっかり貫禄のソリストですが、まだまだ若いんだから、ちょっと落ち着き過ぎかも。ほぼ全員が東欧系白人顔の中、群舞の中に一人日本人らしき顔を発見、後で調べてみると2010年から入団しているAsai Yukaさんという人みたいです。

オケは、かつては特にバレエの時にひどい演奏をさんざ聴かされたものでしたが、そのときの記憶からしたら、思った以上にしっかりとした演奏で感心しました。速いパッセージでアンサンブルの乱れは多々ありましたが、金管は最後まで持ちこたえていましたし、花のワルツでの妖艶なうねりはなかなかのものでした。

Vaszilij Vajnonen (choreography, libretto after Hoffmann)

Gusztáv Oláh (set & costume design), András Déri (conductor)

Adrienn Pap (Princess Maria), Denys Cherevychko (Prince Nutcracker)

Blanka Katona (Marika/child Maria), Gyula Sárközi (child Nutcracker)

Csaba Solti (Drosselmeier), Jurij Kekalo (Mouse King)

1. Tchaikovsky: The Nutcracker

2004年から年末には「くるみ割り人形」を見にいくのを家族の恒例行事としておりますが、今年はクリスマス休暇旅行のおり、久しぶりにハンガリー国立バレエを見ることにしました。ここの演出はワイノーネン振付けの初版がベースで、主人公の少女の名はクララではなくマリア。にわか勉強によると、ドイツ人であるホフマンの原作では少女マリーが両親からもらう人形の名前がクララという設定だったのですが、初演のプティパ/イワーノフ版では少女の名前がクララに変えられており、ロイヤルバレエのピーター・ライト版などではこれを踏襲しています。一方のワイノーネン版では原作にならい少女の名はロシア語でマーシャに戻され、ハンガリー語ではマリアとなるわけです。また、イワーノフ版では他の子供と同様少女クララは子役が踊り、踊りの主役はあくまで第2幕に登場するお菓子の国の王子・王女であるのに対し、通常のワイノーネン版は主人公マーシャを最初から大人のダンサーが演じ、くるみ割り人形の王子と共におもちゃの国の王子・王女として迎えられるのが特徴でありながら、このワイノーネン初版では第1幕で子役ダンサーがマーシャとくるみ割り人形の王子を踊り、夢の世界に来たところから大人のダンサーに入れ替わります(ここのトリックが見所ですが)。最後は夢から覚めて、再び子役のマーシャがベッドで目を覚まし傍らのくるみ割り人形を抱きしめるところで幕となる、いわゆる「夢オチ」。私は最初に見たのがこのワイノーネン初版なので、「くるみ割り人形」というのは夢オチが基本だと擦り込まれてしまっておりましたが、原作はそんな単純ではないらしいし、バレエも演出によってお菓子の国で大団円を迎えておしまいというのもあれば、ライト版は最初から大人のダンサーが少女クララを踊り(他の子役と一緒に大人が子供のフリをして踊るのが、私がライト版に最も違和感を感じるところです)、お菓子の国ではただ見てるだけじゃなくて各国の踊りを一緒に踊ったり(昔のロイヤルバレエDVDを見ると一緒に踊るのはないので、近年付け加えられた演出だと思いますが)したあとに、最後は呪いの解けたくるみ割り人形(実はドロッセルマイヤーの息子)と一緒に現実の世界に戻る、というユニークな展開になっていて、本当に様々なパターンがあるようです。あとは細かいことですが、このハンガリー国立バレエの演出では元々の第1幕がパーティーが引けて夜になるところで分割されて休憩が入るので、全部で3幕になってます。

6年ぶりに見るこの「くるみ割り人形」は、ただただ懐かしかったです。極めてオーソドックスな演出に素朴な振付けは古き良き時代の絵本のようで、まさに子供に見せたいバレエでした。第1幕で開けられる子供たちへのプレゼント人形は、アルルカン、バレリーナ、ムーア人。ロイヤルバレエではアルルカン、コロンビーヌ、男女の兵隊ですが、やっぱり最後は土人がくるくる回って子供が興奮するのでなきゃー物足りない、と思ってしまいます。昨今では自主規制が働いていろいろと難しいのかもしれませんが。相変わらず子役で出てくる女の子は皆人形のようにかわいらしい白人のお嬢さんばかりで、見惚れてしまいます。

一方で、自分の目が肥えてしまったのでしょうか、ロイヤルバレエと比べてどうも動きが大らかというか、大味な気がしてならない。アクロバティックな技が少ないし、主役も脇役もちょっと間があくと突っ立っているだけの瞬間が多々あり、スポットを浴びていない間でも小芝居を打つようなきめ細かさがないように思えました。体操のように飛び跳ねればよいってものではありませんが、ダンサーがその力量の幅を目一杯使って表現しているようにも見えなかった。これはやはり、世界のトップクラスに君臨し、世界中から猛者が集まりしのぎを削るカンパニーと、そうでないところのレベルの差なんでしょうかね。

あと気付いたのは、女性は出るところが出たというか、短く言うと巨乳系の人がけっこういました。走り回るとゆっさゆっさ揺れて、めちゃ踊りにくそう(苦笑)。逆にアラビアの踊りなんかは、ガリガリの人が踊るよりはそれらしい雰囲気が出ていて良かったです。ロイヤルバレエはペッタンコの人ばかり(失礼)ですが、他と比べて規律が厳しく消費カロリー(練習量)が多い、ということなんかな。

王子役の人は知りませんでしたが、マリア役のパップ・アドリエンは昔何度か見たことがありました。当時は学校を出たてくらいの若さながら、「白雪姫」や「かかし王子」のお姫様役を堂々と演じていました。今ではすっかり貫禄のソリストですが、まだまだ若いんだから、ちょっと落ち着き過ぎかも。ほぼ全員が東欧系白人顔の中、群舞の中に一人日本人らしき顔を発見、後で調べてみると2010年から入団しているAsai Yukaさんという人みたいです。

オケは、かつては特にバレエの時にひどい演奏をさんざ聴かされたものでしたが、そのときの記憶からしたら、思った以上にしっかりとした演奏で感心しました。速いパッセージでアンサンブルの乱れは多々ありましたが、金管は最後まで持ちこたえていましたし、花のワルツでの妖艶なうねりはなかなかのものでした。

ブダペストのハンガリー国立歌劇場は、今では数少なくなった、貴族時代のゴージャスな内装を徹底的に残している、古き良き劇場です。以下に写真を少々。

エントランスの階段。

エントランスの天井画。

ホール内の天井画。

カフェもゴージャスなままです。

吹き抜けとメインの階段。この日はマチネでしたが、ロンドンと比べて大人も子供も着飾った人が多かったです。

最近のコメント