遡って埋めてます ― 2013/04/02 23:59

この冬は演奏会レビューを消化するだけでほとんど精一杯だったので、書こうと思いつつ書けなかった旅行メモを、日付け遡ってせっせと埋めてます。よろしければご覧くださいませ。

・ベオグラード(セルビア)

・リガ(ラトヴィア)

・イスタンブール(トルコ)

・ベオグラード(セルビア)

・リガ(ラトヴィア)

・イスタンブール(トルコ)

LSO/ズナイダー/アンデルシェフスキ(p):想定内のマーラー、想定外のモーツァルト ― 2013/04/04 23:59

Firefoxをバージョン20に上げてから(というか気付いたら勝手に上がってた)、朝日ネットブログ(通称アサブロ)のエディタが機能しません。他の方のブログを読む限り、いつ直るかわからない感じ。しょうがないので今はSafari

使ってます。

2013.04.04 Barbican Hall (London)

Nikolaj Znaider / London Symphony Orchestra

Piotr Anderszewski (piano-1)

1. Mozart: Piano Concerto No. 25, K503

2. Mahler: Symphony No. 5

今年初のマーラーです。しかも5番はほぼ2年ぶり。過去3年を振り返ってマーラーの演奏会に何度行ったかを数えてみると、生誕150年だった2010年は8回、没後100年だった2011年はマゼール/フィルハーモニア管による全曲演奏会などもあったりして18回、記念イヤーが過ぎて落ち着いたはずの2012年も7回ありました。今年はこれ以降、一つもマーラーのチケットを買ってない…。

まずはモーツァルトのコンチェルト。ピアノのピョートル・アンデルシェフスキは初めて見る人ですが、一目見て、天然系。ピアノに向かっているとき以外は全く生活力なさそう(失礼)に見えます。その第一印象に違わず、ピアノは天才肌の個性的なモーツァルトでした。まず、音が異常に太い。ありがちなコロコロと音を回すモーツァルトではなく、軽快さを排除した非常にシリアスな演奏に、実は面食らいました。カデンツァも「え、これがモーツァルト?」と思うほどポリフォニックなものだったので、多分自作でしょうか。オケがこれまた重めの足取りでしたが、これはハイティンクの指揮でもそんな感じだったかもしれないので、LSOが奏でるモーツァルトの特質かもしれません。第2楽章がこれまた全く自分自身のモノローグ的な演奏で、本人の発するうなり声が気になって仕方がありませんでした。ともかく、余計なものがいっぱいくっついたモーツァルトという印象。うなり声を出す奏者はけっこういますけど、彼のは何だかとっても耳障りで、良いピアニストなんだろうけど、私にはダメでした。彼はポーランドとハンガリーのハーフらしいので、バルトークは絶対イケると思います。是非やってください。

メインのマーラー5番。ズナイダーはヴァイオリンでは過去2回聴いていますが、指揮は初めて。本音を言うと、器楽奏者が二足のわらじで、特に奏者として脂が乗ってしかるべきのころに指揮までやりたがるのには一般論として良い印象を持っていません。今日も「青二才のヴァイオリニストがマーラーとは、百年早いわ!」とまでは言いませんが、多少の色眼鏡はどうしても付けていました。さてこの人はどうしたもんかと半分眉唾で臨んだところ、ともかくオケが上手過ぎで、幸いというか、指揮者の力量など吹っ飛んでいました。前回LSOでマーラー5番を聴いたときにも増して、フィリップ・コッブのトランペットは胃に寒気が走るくらいパーフェクト。ホルンも負けじと、ちょっと音が揺れてしまったらその直後はムキになったりして、張り合っているのがよくわかりました。全体的にマーラーとしては全てが想定の範囲内で、特段個性の際立つところはありませんでした。オケを八面六臂にリードしているようには見えず、逆にリードされているようにも見えましたが、「良い日のLSO」をこれだけ確実に引き出しているのは、実は優れた指揮者なのかもしれません。コンマスのシモヴィッチはいつにも増して大きい身振りでノリノリの演奏でしたが、内実はこの人が全てを引っ張っていたのかも、と後になって気付きました。今日の結論として、少なくともLSOを指揮するズナイダーは、安心して聴ける音楽を与えてくれると言えそうです。

シンプソンズ・イン・ザ・ストランド ― 2013/04/06 23:59

Simpson's in the Strandは、コヴェントガーデンにある、イギリス伝統料理のローストビーフで有名な老舗のレストラン。ちょっと前の話になりますが、結婚記念日と妻の誕生日祝いを兼ねて出かけました。

以前ここに来たときは、ビーフを切って60年(勝手な印象)のベテランおじいちゃんでしたが、今日はずいぶんと若いお兄ちゃん。接客担当のお姉ちゃんと「実は兄妹なんだ」と言ってました。

ローストビーフにはたっぷりとグレイヴィーソースをかけ、ヨークシャープディングとホースラディッシュが添えてあります。焼き加減が絶妙、お肉もソースも美味でしたが、心無しか前より量が減ったような…。前は接待だったので前菜からいろいろ飲み食いしていたせいもあり、メインのローストビーフまで全部平らげたのは結局私一人だけだったのですが(苦笑)、今回、この量なら我家の胃袋にかかればあっという間にフィニッシュでした。

こちらはローストラム。ジャムが添えられ、お好みでミントのソースをかけてくれます。こちらも甲乙付け難く美味でしたが、もっと食べたーい、という後味を残します…。

デザートの定番は、トリークルスポンジ・マダガスカルヴァニラカスタードソース。このひたすら重量級の甘さはいかにもブリティッシュという感じです。

比較的あっさりのアイスクリーム、バースデーキャンドル付き。予約の際、妻の誕生日祝いであることを言うと、キャンドルと歌を付けますかと聞かれたので、歌は遠慮してキャンドルだけにしときました。当日はランチタイムの時間帯で、ほぼ満席の中、従業員がテーブルで歌う「ハッピーバイスデー」がそこかしこで何度も聴こえて来ましたので、誰かの誕生日という年に一度くらいの特別な機会に、ここに来る人が多いのだなあ、ということがわかりました。値段はそれなりに張りますし、ドレスコードがあってちょっと堅苦しい場所ではありますが、ローストは美味しいし、雰囲気も接客もオーセンティックで、たまには(それこそ年に一度くらいは)こういう店も良いなあと思います。

マダム・タッソー蝋人形館 ― 2013/04/07 23:59

言わずと知れたロンドンの観光名所、マダム・タッソー蝋人形館。初めて来たのは20年以上前の学生時代。今回は8年ぶりの4回目になります。このくらいの頻度だと来るたびに中身がガラッと変わっているので新鮮です。しかし8年前にも一緒に来た娘は、来たことすら憶えていなかった…。

それにしても相変わらずの混雑ぶり。行列を避けて、あらかじめ時間指定の前売りチケットを買っておきました。まともに並ぶと入場までに2時間待ちは覚悟しなくてはならないそう。

ロイヤルファミリーはいつの時代でも人気のアイテム。記念撮影用にブロックされていたので近づけませんでした。

この人たちは、いつ来ても変わらぬアイテムの一つです。

エイミーとフレディー。このフレディーは、その昔ピカデリー・サーカスにあり、2001年に閉鎖されたマダム・タッソーの別館「ロック・サーカス」に置いてあったものではないかしら。ポーズは少なくとも同じだ。前回来たときは気付かなかったなあ、なかったと思う。

前回なかったアイテムのひとつ、レディ・ガガ。

ビヨンセは、8年前すでに、最初の部屋の一番目立つところにありました。そのときとポーズもほとんど同じだけど、さすがに人形は作り直しているでしょうねえ。

今回一番意外だったのは、何故かいつもペアにされてるこの人たち。特に右の人は、これまで見たときは比較的目立たない場所でひっそりと主張していたのに(それでもユダヤ系の客から人形が傷つけられたりという事件はあったらしい)、今回はセットまで付けて、観光客向けの記念撮影アイテムにされてる。こうなるとこの人もすっかり名誉回復されてしまったように見えて、時代は変わったものです。

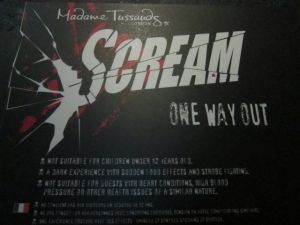

さて、ロンドンのマダムタッソーのメインイベントと言えば、何といっても「恐怖の部屋」。この蝋人形館の原点でもある残酷な展示は、ここでしか見られません。以前はその一部が有料別料金でお化け屋敷みたいになっていましたが、今は「Scream」と題してフリーになってました。中身はやっぱりお化け屋敷でした。

以下2枚はグロ画像になりますので、興味のある方だけめくってください。

フランス革命の最中、ギロチンではねられた国王、女王、貴族の首のデスマスクを取り、蝋人形を作成したのがマダム・タッソーの原点。家庭教師としてヴェルサイユ宮殿に住み、王権側の人間として自らが処刑される寸前だったのを救ったのが、彼女の蝋人形師としての腕前だったそうです。

左から、ルイ16世、マリー・アントワネット、ジャン=バティスト・カリエ、ジャック・ルネ・エベール、マクシミリアン・ロベスピエールの、各々ギロチンではねられた首。20数年前に初めてこれを見たとき、むくんで、つるんと生気がなく、でも意外と落ち着いたその顔がかえってリアルで衝撃的だったのを憶えています(ただ、処刑時のマリー・アントワネットの髪がこんなに長いのは史実と違うのではなかろうか)。左の2人は言うまでもなく王権側の人間で、1793年に処刑されていますが、右の3人は革命を起こした側の人々なのに、翌年の1794年には早速断頭台に上げられてます。私は理系ですし、世界史も選択してなかったのでフランス革命の知識は極めて乏しいですが、血に飢えた人々が跋扈した乱世だったのだな、ということは、このフィギュアだけで十分に感じとれます。

一通り蝋人形の展示が終わると「Spirit of London Ride」というライド型アトラクションに移りますが、撮影禁止だったので写真はありません(YouTubeには隠し撮り動画がいっぱいアップされてますけどね)。ナレーションは日本語も選べました。

今はさらにその後に、かつてプラネタリウムだった設備を使って「Marvel Super Heroes 4D」と称する立体映像のアトラクションが追加されてました。ちょうど最近「Avengers」にハマっている娘は、もう大喜び。

一通り蝋人形の展示が終わると「Spirit of London Ride」というライド型アトラクションに移りますが、撮影禁止だったので写真はありません(YouTubeには隠し撮り動画がいっぱいアップされてますけどね)。ナレーションは日本語も選べました。

今はさらにその後に、かつてプラネタリウムだった設備を使って「Marvel Super Heroes 4D」と称する立体映像のアトラクションが追加されてました。ちょうど最近「Avengers」にハマっている娘は、もう大喜び。

劇場の入れ替えを待っている間、外にはマーヴェルのカトゥーンキャラクターがお客を迎えます。これは本編には出て来ませんが、ファンタスティック・フォーのインヴィジブル・ウーマン(ピンボケご免)。

本編にも出てくるアイアンマン。架空のキャラクターが一律ダメとは言いませんが、ここまでメカニックだと蝋人形で作る意味が果たしてあるのかどうか…。

なお「Marvel Super Heroes 4D」の本編は、3D映画に椅子を振動させたり水しぶきをかけたりなどの各種効果を加えて(だから「4D」)、なかなか楽しめました。前売りでも£25くらいするチケットは今でも高いと思いますが、コストパフォーマンスは若干上がったのではないかな。個人的にはプラネタリウムが懐かしいですが…。

ロイヤルバレエ/マクレー/マルケス/崔:ラ・バヤデール(インドの舞姫) ― 2013/04/12 23:59

2013.04.12 Royal Opera House (London)

Royal Ballet: La Bayadère

Valeriy Ovsyanikov / Orchestra of the Royal Opera House

Marius Petipa, Natalia Makarova (choreography)

Roberta Marquez (Nikiya), Steven McRae (Solor)

Yuhui Choe (Gamzatti), Eric Underwood (The High Brahmin)

Gary Avis (Rajah), Tristan Dyer (Magdaveya)

Kristen McNally (Aya), Thomas Whitehead (Solor's friend)

Alexander Campbell (The Bronze Idol)

1. Minkus: La Bayadère (orch. by John Lanchbery)

今年の残りシーズンは、オネーギン、ジゼル、ドンキ、バヤデール、マイヤーリンクといった、フルレングスの定番バレエでまだ見たことがなかった(どちらかというと後回しにしていた)演目を運良く落ち穂拾い出来ております。

「バヤデール」は古代インドの宮廷を舞台にした悲恋物語。戦士ソロルは寺院の踊り子ニキヤと密かに恋仲ですが、言いよってくる美麗の王女ガムザッティについ魅せられて、ニキヤは暗殺され、最後はソロルとガムザッティの結婚式で仏様の鉄槌が下って全員死亡、というはちゃめちゃなあらすじです。もちろん今日のプリンシパルは我家の定番、マクレー・マルケス・ペアですが、ガムザッティ役は当初モレラだったのが、怪我のためユフィちゃんに交代。男を惑わす美貌、という役どころにモレラというはどうしても違和感があるので、このキャスト変更、私的には大歓迎。そしてユフィちゃんは美しく冷血なプリンセスを見事に演じ切っていたと思います。ソロルに投げかける美人の自信に満ち溢れた笑みと、ニキヤと対峙したときの鬼の形相がどちらも非常に分かりやすくて、コントラストが面白かったです。それにしてもユフィちゃん、顔、怖いわ〜。

マクレーは特に失敗とかまずいところはなかったと思うのですが、メークのせいかもしれませんが、何となくお疲れ感が漂い、いつものハツラツとしたキレがそれほど感じられませんでした。パートナーのマルケスは、このところ不調で「おや?」と思うことが何回かあったのですが、今日の堂々と安定したジャンプと足裁きはまさにプリンシパルのもの。回転にも勢いのある加速がありました。マクレーとの息もぴったりで、妻は「やっぱりこのペアよね〜」と大満足の様子。一つには、ユフィちゃんとの対比があったと思います。マクレーさんとユフィちゃんのペアはやっぱり急造で、タイミングが合わず回転でオケのほうを待たせてしまうような箇所が何度かありました。本来ならニキヤとガムザッティはどちらもプリンシパルでバランスの取れた力量であるべきが、いくら美人でスタイルが良くても、ユフィちゃんの踊りは軽いし、小さい。マルケスがプリンシパルで、ユフィちゃんがその地位に近づきながらもまだ届いていないのは、こういうことなのか、というのが今日は如実に感じ取れました。と、素人がえらそうな放言をしてしまいまして、ファンの方には真にすいません。まあ、腰のくびれを見比べると、贅肉なくきゅっと絞れたユフィちゃんに対し、マルケスのほうは最近太ったとか悪口叩かれるのもいたしかたないかなと思えました…。バヤデールは露出の多い衣装なので、お腹周りに目が行くのは仕方がない!(きっぱり)

Royal Ballet: La Bayadère

Valeriy Ovsyanikov / Orchestra of the Royal Opera House

Marius Petipa, Natalia Makarova (choreography)

Roberta Marquez (Nikiya), Steven McRae (Solor)

Yuhui Choe (Gamzatti), Eric Underwood (The High Brahmin)

Gary Avis (Rajah), Tristan Dyer (Magdaveya)

Kristen McNally (Aya), Thomas Whitehead (Solor's friend)

Alexander Campbell (The Bronze Idol)

1. Minkus: La Bayadère (orch. by John Lanchbery)

今年の残りシーズンは、オネーギン、ジゼル、ドンキ、バヤデール、マイヤーリンクといった、フルレングスの定番バレエでまだ見たことがなかった(どちらかというと後回しにしていた)演目を運良く落ち穂拾い出来ております。

「バヤデール」は古代インドの宮廷を舞台にした悲恋物語。戦士ソロルは寺院の踊り子ニキヤと密かに恋仲ですが、言いよってくる美麗の王女ガムザッティについ魅せられて、ニキヤは暗殺され、最後はソロルとガムザッティの結婚式で仏様の鉄槌が下って全員死亡、というはちゃめちゃなあらすじです。もちろん今日のプリンシパルは我家の定番、マクレー・マルケス・ペアですが、ガムザッティ役は当初モレラだったのが、怪我のためユフィちゃんに交代。男を惑わす美貌、という役どころにモレラというはどうしても違和感があるので、このキャスト変更、私的には大歓迎。そしてユフィちゃんは美しく冷血なプリンセスを見事に演じ切っていたと思います。ソロルに投げかける美人の自信に満ち溢れた笑みと、ニキヤと対峙したときの鬼の形相がどちらも非常に分かりやすくて、コントラストが面白かったです。それにしてもユフィちゃん、顔、怖いわ〜。

マクレーは特に失敗とかまずいところはなかったと思うのですが、メークのせいかもしれませんが、何となくお疲れ感が漂い、いつものハツラツとしたキレがそれほど感じられませんでした。パートナーのマルケスは、このところ不調で「おや?」と思うことが何回かあったのですが、今日の堂々と安定したジャンプと足裁きはまさにプリンシパルのもの。回転にも勢いのある加速がありました。マクレーとの息もぴったりで、妻は「やっぱりこのペアよね〜」と大満足の様子。一つには、ユフィちゃんとの対比があったと思います。マクレーさんとユフィちゃんのペアはやっぱり急造で、タイミングが合わず回転でオケのほうを待たせてしまうような箇所が何度かありました。本来ならニキヤとガムザッティはどちらもプリンシパルでバランスの取れた力量であるべきが、いくら美人でスタイルが良くても、ユフィちゃんの踊りは軽いし、小さい。マルケスがプリンシパルで、ユフィちゃんがその地位に近づきながらもまだ届いていないのは、こういうことなのか、というのが今日は如実に感じ取れました。と、素人がえらそうな放言をしてしまいまして、ファンの方には真にすいません。まあ、腰のくびれを見比べると、贅肉なくきゅっと絞れたユフィちゃんに対し、マルケスのほうは最近太ったとか悪口叩かれるのもいたしかたないかなと思えました…。バヤデールは露出の多い衣装なので、お腹周りに目が行くのは仕方がない!(きっぱり)

ガムザッティのユフィちゃん。メイクをするとホントに奇麗な人です。

キャンベルの青銅の仏像は、出番は少ないがインパクトのある美味しい役です。指揮者のオヴィシャニコフは先日ミハイロフスキーバレエで見たばかり。

ファビュラスビースト・ダンスシアター:春の祭典/ペトルーシュカ ― 2013/04/13 23:59

2013.04.13 Sadler's Wells (London)

Fabulous Beast Dance Theatre - The Rite of Spring & Petrushka

Michael Keegan-Dolan (director/choreography)

Lidija Bizjak, Sanja Bizjak (four-hand piano)

Cast:

Olwen Fouéré, Anna Kaszuba, Louise Mochia

Rachel Poirier, Ino Riga, Brooke Smiley

Bill Lengfelder, Saju Hari, Saku Koistinen

Emmanuel Obeya, Innpang Ooi, Keir Patrick

1. Stravinsky: The Rite of Spring (four-hand piano version)

2. Stravinsky: Petrushka (four-hand piano version)

ストラヴィンスキーの「春の祭典」は放っておいても毎年たくさん演奏されている定番曲ですが、今年は初演から100年を記念してさらに聴く頻度が多くなります。サドラーズ・ウェルズでは「String of Rites」と称したシリーズでいくつかのカンパニーがこの曲にインスパイアされたパフォーマンスを披露しますが、これもその一つ。ファビュラスビースト・ダンスシアターの「春の祭典」は2009年にENOで一度見たので2回目ですが、今回は伴奏がオーケストラではなくピアノ連弾(作曲者自身のスコア)というのが変わっています。演奏するのはビジャーク姉妹というセルビア出身の美人デュオ。姉妹と言っても、意外と12歳も年の差があるんですね。CDも出しているくらいのオハコなので、実に手慣れた演奏でした。

Fabulous Beast Dance Theatre - The Rite of Spring & Petrushka

Michael Keegan-Dolan (director/choreography)

Lidija Bizjak, Sanja Bizjak (four-hand piano)

Cast:

Olwen Fouéré, Anna Kaszuba, Louise Mochia

Rachel Poirier, Ino Riga, Brooke Smiley

Bill Lengfelder, Saju Hari, Saku Koistinen

Emmanuel Obeya, Innpang Ooi, Keir Patrick

1. Stravinsky: The Rite of Spring (four-hand piano version)

2. Stravinsky: Petrushka (four-hand piano version)

ストラヴィンスキーの「春の祭典」は放っておいても毎年たくさん演奏されている定番曲ですが、今年は初演から100年を記念してさらに聴く頻度が多くなります。サドラーズ・ウェルズでは「String of Rites」と称したシリーズでいくつかのカンパニーがこの曲にインスパイアされたパフォーマンスを披露しますが、これもその一つ。ファビュラスビースト・ダンスシアターの「春の祭典」は2009年にENOで一度見たので2回目ですが、今回は伴奏がオーケストラではなくピアノ連弾(作曲者自身のスコア)というのが変わっています。演奏するのはビジャーク姉妹というセルビア出身の美人デュオ。姉妹と言っても、意外と12歳も年の差があるんですね。CDも出しているくらいのオハコなので、実に手慣れた演奏でした。

ちょうど今日の演目を収録したCDのジャケット。この写真は確かに美人だ。

前に見たときは寒々しい冬の夜に革ジャン姿の労働者風がぞろぞろ出て来ますが、今回はスーツ姿の男女で屋内に場面設定が変わっていました。細かいところは憶えていませんが、おそらく踊りもかなり変わっている気がします。私はコンテンポラリーは普段ほとんど見ないので、このかぶり物あり、性的描写ありの18禁演出は、やっぱりヘンだなと思いますが、大元のコンセプトは至って真面目に踏襲している、ある意味わかりやすいダンスでした。男女共にスッポンポンになる瞬間はありますが、一番肌の奇麗な子は下着寸止めで脱がなかったのが残念(泣笑)。

カーテンコールもなく写真がないので、カンパニーのサイトからちょいと引用。

これらは多分前回の上演の写真で、今回は舞台も衣装もちょっと変わってましたが、雰囲気は変わらずこんな感じです。

休憩時間中も舞台の上でずっと練習に勤しむビジャーク姉妹。でも曲はペトルーシュカではありませんでした。おいおい(笑)。

今回初めての「ペトルーシュカ」を実は楽しみにしていましたが、「春の祭典」ほどの掘り下げはまだない感じでした。狂言回しの役割の老女(オルウェン・フエレ)はここでも登場し、舞台右隅で3m以上ありそうなバーチェアみたいな椅子にずっと座っています。梯子がないと下りられないので、上演中身動き取れません。もし何かの拍子に椅子の支柱が折れたら大怪我するなあと思いつつハラハラしながら見ていました。その足下には、先ほどの犬のマスクをかぶった老人(ビル・レングフェルダー)がホームレスのごとく床にグダっと座っています。しかし舞台の上は白布の背景に全身白服のダンサーたちが溌剌と踊り、やけに清潔感があってコントラストを成しています。こちらは大元のストーリーとは全く関係無しの振付けで、18禁の要素はなく、最後は舞台中央上から縄梯子が下りてきて女性が登っていったり、意表をつく表現は随所にあったものの、「春の祭典」に比べるとコアがない気がしました。まあ、一度見たくらいで理解できたとは到底言えません。

それにしても、どちらの演目でも舞台の上で役者が煙草に実際火をつけてバコバコ吸っておりまして、イギリスでも屋内で煙草が吸える場所があったんだ、という新鮮な驚きがありました。

ダンサーたちは途中で白いドーランを自分の顔に塗るので、最後は前衛劇みたいに(笑)。

右端は振付けのマイケル・キーガン・ドーラン。

ホイットスタブルで牡蠣三昧 ― 2013/04/18 23:59

イングランド南東部のホイットスタブルWhitstableはローマ時代から続く牡蠣の名所。毎年7月にはオイスターフェスティバルが開催され賑わうそうですが、そんな先まで待ってられぬと、週末に小旅行してきました。

ホテルを探したところ、町中にはバンガローみたいな海の家かB&Bしかなく、所謂ホテルと呼べるのはこのMarine Hotelが唯一のようでした。町の中心からは徒歩15分くらい離れていますが、静かな海沿いの良い環境でした。部屋も、まあ奇麗で快適です(冷蔵庫はなかったけど)。

ホテルから町中まで歩いて行く途中に、こぢんまりとしたお城を見つけました。こんなところにお城があるとは。説明を読むと、copperasという染料を鉱石から取るための鉱山と製錬所があって15世紀の昔から栄えていた場所だそうです。

かわいらしいミニチュアのようなお城。小さいながらも立派な矩形で威厳があります。

町中の港に行くと生牡蠣の屋台を発見。早速試しに岩牡蠣半ダースを食す。思ったより小さいなあ…。あっという間に食べてしまったので写真がないです。

とりあえずローカルエールをたのんでみて、メニューに目を通すと、何と牡蠣がない!

まあでもせっかく入ったので、ムール貝ワイン蒸しを食べてみました。非常にふわっとソフトな仕上がりで美味しかったのですが、ちゃんと火が入っていたのか、ちょっと心配。

娘が食べたスモークドハドックのグリル、典型的な素朴イギリス料理です。ここは料理は美味しいので、これで牡蠣があれば言うことないのですが。

Samphireでは一皿で抑えておき、すぐに隣りのWheelers Oyster Barへ移動。

テーブルはいっぱいだったのでカウンターに座りました。奥のテーブル席は数が少なく、常に満杯状態のようです。

ショーケースにはオードブル系のシーフードがぎっしり並んでいますが、目もくれず、我家の目当てはあくまで牡蠣(でも妻は「これ何?」と聞いて、エビの素揚げを試食させてもらっていましたが)。

牡蠣のお供にワインを頼もうとしたら、カウンターで受けられるのは総菜だけなので、向かいの酒屋で買って来てもかまわないよ、と。一瞬目が点になりましたが、持ち込み上等、向かいでSancerreのボトルを買って来ました。

ロックオイスター、ネイティブオイスター(ブロン系)、カキフライを注文。牡蠣を目の前にするとまたもやあっという間に食べてしまい、残骸の写真しか撮れませんでした…。生ももちろん美味ですが、フライ(というよりはフリッター)は逆に日本以外ではお目にかかれないので久々に食べることができ、たいへん満足しました。ウスターソースをちょっと付けると牡蠣の風味がさらに引き立ちます。

一旦ホテルに戻り休憩後、夕食へレッツゴー(うちの旅行は基本的に飲み食い中心に構成されております)。お昼どきから目をつけていた、フィッシュマーケットの2階にあるThe Crab & Winkle Restaurantに行ってみました。

外から見た印象と違い、なかなか洒落た内装です。

今度は何とか食べる前に写真を撮りました。ロックオイスター、美味しかったのでおわかりをしてしまいました。私的にはネイティブよりロックのほうが濃厚で美味しかったです。

こちらはフリッター。牡蠣は火を通すと独特の海臭い風味が広がってきて別世界の味になるのが奥深い。日本のカキフライは最も優れた牡蠣の調理法と個人的には思っています。

タルボットのグリル、クリームソース。

プレイスのグリル、ガーリックバターソース。

コッドのフィッシュ&チップス。イギリスのシーフードらしくシンプルな調理法にシンプルな味付けの料理ばかりですが、どれも素材が新鮮で(魚市場の上だからあたり前)美味しかったです。

デザートのチョコムースとレモンタルト。

シーフードに飢えた人は、日帰りドライブだとワインが飲めないので、一泊旅行くらいでホイットスタブルに行ってみるのがオススメです。オイスターフェスティバルにも、行ってみたいなー。

ロイヤルオペラ/ルイゾッティ/ドミンゴ/モナスティルスカ/カレ/ピッツォラート/コワリョフ:濃厚「ナブッコ」のワーグナー風 ― 2013/04/20 23:59

2013.04.20 Royal Opera House (London)

Nicola Luisotti / Orchestra of the Royal Opera House

Daniele Abbado (director)

Plácido Domingo (Nabucco), Liudmyla Monastyrska (Abigaille)

Andrea Caré (Ismaele), Marianna Pizzolato (Fenena)

Vitalij Kowaljow (Zaccaria), Dušica Bijelic (Anna)

Robert Lloyd (High Priest of Baal), David Butt Philip (Abdallo)

Royal Opera Chorus

1. Verdi: Nabucco

今シーズンのニュープロダクションである「ナブッコ」はミラノ・スカラ座、バルセロナ・リセウ劇場、シカゴ・リリックオペラとの共同製作となっております。ここROHでは前半5回のタイトルロールをレオ・ヌッチ、後半4回をドミンゴが歌う(残りは全て同じキャスト)ということで、これは困った、どちらもまだ生で聴いたことがない。歌は、もちろんヌッチが良いに決まっているけど、ドミンゴも一度は見てみたいし(過去の出演時は枚数制限のおかげで家族分のチケット取れず)と迷ったあげく、結局ドミンゴの回を何とかがんばってゲットしました。

結論を先に行ってしまうと、音楽面では期待をはるかに上回る、たいへん素晴らしい公演でした。まず、歌手陣が極めてハイレベルの競演。特にアビガイッレ役のリュドミラ・モナスティルスカとザッカリア役のヴィタリ・コワリョフは、どちらも知らない人でしたが、芯のある美声、豊かな声量、劇的な表現力、どれを取っても、どこの劇場でも拍手喝采間違いなしの立派な歌唱で、実際この二人への拍手はドミンゴをも凌ぐものでした。フェネーナ役のピッツォラートも、声は素晴らしかったのですが見た目が非常に問題。大昔のワーグナー歌手じゃあるまいし、いくら声が良いと言ってもお姫様役でこの劇太りは今時あり得ない。元々共感できるところが少ないフェネーナという役所は、この容姿のおかげでますます絵空事にしか思えなくなりました。モナスティルスカもどちらかというとガッシリ系体格なので、この二人に挟まれたイズマエーレ役のカレは、よく見るとワイルドな伊達男で歌もしっかりしていたのに、貧相に見えてしまってちょっと割りを食いました。後は、ザッカリアの妹アンナ役とバビロニアの兵士アブダロ役は、去年ROHのヤングアーティストで見た「バスティアンとバスティエンヌ」で主役を歌ってたペアですね。

生では初めてだし、バリトン役を歌うのは全く未知だったドミンゴ先生は、やっぱり予想していた通り、声質がバリトンではなく完全にテナーのものでした。低音成分が貧弱なのは正直物足りない感じはしましたが、他の若い歌手陣に全く負けていない抜群の声量と、いかにも舞台慣れした堂々の演技力は、さすがスーパースターと脱帽するのみでした。今年72歳、3年前には癌の手術から生還した身でありながら、この溢れるパワーとヴァイテリティは驚異的です。若いころの声はどれほど凄かったことか、長年トップであり続けたのもこの人なら納得できると思わせるに十分でした。

日本でもお馴染みの指揮者ルイゾッティは、オケもコーラスも分け隔てなくノリノリで引っ張ります。金管の問題児たちをバンダで舞台裏に追いやった?せいもあるのかもしれませんが、パッパーノ以外でこれだけ集中力あるオケの音は、久々に聴きました。ROHのオケは、イタリア系指揮者との相性が実は良いのかもしれません。有名な第3部の合唱「行け、我が想いよ、金色の翼に乗って」は、拍手が持続しなかったのでアンコールがなく、残念。6年以上前にブダペストのエルケル劇場で見た際はちゃんとお約束のリピートをやっていましたが。それはともかく、指揮者、オケ、歌手の三位一体となったがんばりのおかげで、極めて劇的な音楽に濃厚な歌唱が上手くマッチした音楽面は素晴らしく、たいへん優れた公演でした。

難を言うとすれば、演出。古代エルサレムの世界はどこへやら、大きな砂場に象徴的なセット、背後には舞台を別アングルで撮ったビデオ(最初ライブ映像かと思いましたが、よく見るとあらかじめ作っておいたムービーのようです)が流れ、背広を着たキャストを見ていると、大元のコアはどこに言ったのか、いったい何の話だったのか、わけがわからなくなります。それ以前に、人が歩くたびに砂煙が舞台上空まで舞い上がり、第2部では舞台上で本物の火をもうもうと焚いたりして、歌手や合唱団にとっては迷惑この上ない演出だったのではないかなと。登場人物が皆20世紀初頭くらいのみすぼらしい平民服だったのも、この舞台をただ面白くないだけでなく、人間関係をさらにわかりにくいものにしていたと思います。歌手陣が全般に良かっただけに、歌われる歌詞と舞台の上の出来事との乖離もいちいち不愉快でした。演出を除けば五つ星をあげられる公演だっただけに、演出だけが評判を下げることもあるという事実を目の当たりにしました(ちなみに演出家はアバドの息子)。歌手は皆恰幅があり声量豊か、濃厚な味付けの音楽だったので、何だかワーグナーを聴いている感じがする公演でしたが、演出の雰囲気から言っても、確かにこの演目がヴェルディじゃなく「パルシファル」だったら違和感なかったかも、とは思いました。

Nicola Luisotti / Orchestra of the Royal Opera House

Daniele Abbado (director)

Plácido Domingo (Nabucco), Liudmyla Monastyrska (Abigaille)

Andrea Caré (Ismaele), Marianna Pizzolato (Fenena)

Vitalij Kowaljow (Zaccaria), Dušica Bijelic (Anna)

Robert Lloyd (High Priest of Baal), David Butt Philip (Abdallo)

Royal Opera Chorus

1. Verdi: Nabucco

今シーズンのニュープロダクションである「ナブッコ」はミラノ・スカラ座、バルセロナ・リセウ劇場、シカゴ・リリックオペラとの共同製作となっております。ここROHでは前半5回のタイトルロールをレオ・ヌッチ、後半4回をドミンゴが歌う(残りは全て同じキャスト)ということで、これは困った、どちらもまだ生で聴いたことがない。歌は、もちろんヌッチが良いに決まっているけど、ドミンゴも一度は見てみたいし(過去の出演時は枚数制限のおかげで家族分のチケット取れず)と迷ったあげく、結局ドミンゴの回を何とかがんばってゲットしました。

結論を先に行ってしまうと、音楽面では期待をはるかに上回る、たいへん素晴らしい公演でした。まず、歌手陣が極めてハイレベルの競演。特にアビガイッレ役のリュドミラ・モナスティルスカとザッカリア役のヴィタリ・コワリョフは、どちらも知らない人でしたが、芯のある美声、豊かな声量、劇的な表現力、どれを取っても、どこの劇場でも拍手喝采間違いなしの立派な歌唱で、実際この二人への拍手はドミンゴをも凌ぐものでした。フェネーナ役のピッツォラートも、声は素晴らしかったのですが見た目が非常に問題。大昔のワーグナー歌手じゃあるまいし、いくら声が良いと言ってもお姫様役でこの劇太りは今時あり得ない。元々共感できるところが少ないフェネーナという役所は、この容姿のおかげでますます絵空事にしか思えなくなりました。モナスティルスカもどちらかというとガッシリ系体格なので、この二人に挟まれたイズマエーレ役のカレは、よく見るとワイルドな伊達男で歌もしっかりしていたのに、貧相に見えてしまってちょっと割りを食いました。後は、ザッカリアの妹アンナ役とバビロニアの兵士アブダロ役は、去年ROHのヤングアーティストで見た「バスティアンとバスティエンヌ」で主役を歌ってたペアですね。

生では初めてだし、バリトン役を歌うのは全く未知だったドミンゴ先生は、やっぱり予想していた通り、声質がバリトンではなく完全にテナーのものでした。低音成分が貧弱なのは正直物足りない感じはしましたが、他の若い歌手陣に全く負けていない抜群の声量と、いかにも舞台慣れした堂々の演技力は、さすがスーパースターと脱帽するのみでした。今年72歳、3年前には癌の手術から生還した身でありながら、この溢れるパワーとヴァイテリティは驚異的です。若いころの声はどれほど凄かったことか、長年トップであり続けたのもこの人なら納得できると思わせるに十分でした。

日本でもお馴染みの指揮者ルイゾッティは、オケもコーラスも分け隔てなくノリノリで引っ張ります。金管の問題児たちをバンダで舞台裏に追いやった?せいもあるのかもしれませんが、パッパーノ以外でこれだけ集中力あるオケの音は、久々に聴きました。ROHのオケは、イタリア系指揮者との相性が実は良いのかもしれません。有名な第3部の合唱「行け、我が想いよ、金色の翼に乗って」は、拍手が持続しなかったのでアンコールがなく、残念。6年以上前にブダペストのエルケル劇場で見た際はちゃんとお約束のリピートをやっていましたが。それはともかく、指揮者、オケ、歌手の三位一体となったがんばりのおかげで、極めて劇的な音楽に濃厚な歌唱が上手くマッチした音楽面は素晴らしく、たいへん優れた公演でした。

難を言うとすれば、演出。古代エルサレムの世界はどこへやら、大きな砂場に象徴的なセット、背後には舞台を別アングルで撮ったビデオ(最初ライブ映像かと思いましたが、よく見るとあらかじめ作っておいたムービーのようです)が流れ、背広を着たキャストを見ていると、大元のコアはどこに言ったのか、いったい何の話だったのか、わけがわからなくなります。それ以前に、人が歩くたびに砂煙が舞台上空まで舞い上がり、第2部では舞台上で本物の火をもうもうと焚いたりして、歌手や合唱団にとっては迷惑この上ない演出だったのではないかなと。登場人物が皆20世紀初頭くらいのみすぼらしい平民服だったのも、この舞台をただ面白くないだけでなく、人間関係をさらにわかりにくいものにしていたと思います。歌手陣が全般に良かっただけに、歌われる歌詞と舞台の上の出来事との乖離もいちいち不愉快でした。演出を除けば五つ星をあげられる公演だっただけに、演出だけが評判を下げることもあるという事実を目の当たりにしました(ちなみに演出家はアバドの息子)。歌手は皆恰幅があり声量豊か、濃厚な味付けの音楽だったので、何だかワーグナーを聴いている感じがする公演でしたが、演出の雰囲気から言っても、確かにこの演目がヴェルディじゃなく「パルシファル」だったら違和感なかったかも、とは思いました。

イズマエーレのアンドレア・カレ。強烈な人々に挟まれてかわいそうでした。

フェネーナのピッツォラート。あなたがプリンセスではなくブリュンヒルデというなら、まだ黙認もできたのですが。

ザッカリアのコワリョフ。この人は地味ながらなにげに声が凄かった。

本日の一番人気、アビガイッレのモナスティルスカ。

ドミンゴ先生も、もちろん大人気ですが、終始うつむき加減なのが気になります。

ルイゾッティの引き出すオケの音も素晴らしかったです。

真ん中は合唱指導の人。

ブダペスト祝祭管/フィッシャー/クーパー(p):ドラは高いぞ、壊れてないか心配 ― 2013/04/22 23:59

2013.04.22 Royal Festival Hall (London)

Iván Fischer / Budapest Festival Orchestra

Imogen Cooper (piano-2)

1. Ernst von Dohnányi: Symphonic Minutes

2. Beethoven: Piano Concerto No. 1

3. Bartók: Concerto for Orchestra

約1年ぶりのブダペスト祝祭管。客席を見ると、見間違えることはない、内田光子さんが聴きにいらしてました。ロイヤルフェスティバルホールでは特によくお見かけしますね。

1曲目はドホナーニの「交響的瞬間」という5曲から成る短い組曲。ドホナーニはバルトーク、コダーイと同世代でありながら、ハンガリー民俗色を前面に出さず、ドイツ音楽の伝統に則った作風を頑なに守った人で、今では忘れられた作曲家とまでは言わないにしても、ハンガリー国内ですら、作品が取り上げられる機会はそう多くありません。この小曲も田舎風ではあるけれど全然ハンガリーっぽくないです。もうのっけから息のぴっちし合った弦アンサンブルに懐かしさで顔が緩みます。一年ぶりに聴いても変わらず音の引き締まった、統一感のあるオケです。かといって没個性ではなく、コーラングレのソロなど、どこの一流オケと比較しても見劣りせず、実に素晴らしい。今日は特に木管の人々が冴えていました。

イモジェン・クーパーは2005年にブダペスト祝祭管の福袋コンサート(曲目、ソリスト共に当日発表)で聴いたのが初めてで、次が昨年のプロムス、今日は3回目です。今までの感想で共通しているのは、運指はバランス良く完璧だけれども、四角四面の杓子定規で面白みのないピアノ、ということでした。今日も全体の印象は実はそれと大きく変わるものではないのですが、決して力まず、おおよそベートーヴェンらしくない不思議な透明感を持った、まるでドビュッシーのような演奏だったので、意外さは大いにありました。フィッシャーはいつものごとく楽器配置で仕掛けを少々。オーボエが第1ヴァイオリン、クラリネットが第2ヴァイオリン、フルートとファゴットはチェロに混ざって、でもさすがにもう手慣れたもので、皆さん何の違和感もなく淡々と演奏していました。ティンパニは小型の旧式で、ホルンとトランペットもピストンのないバロック式の楽器に持ち替えていましたが、その分音程が危うくなる瞬間もちらほら。まあ全てを含めて想定内なんでしょう。

Iván Fischer / Budapest Festival Orchestra

Imogen Cooper (piano-2)

1. Ernst von Dohnányi: Symphonic Minutes

2. Beethoven: Piano Concerto No. 1

3. Bartók: Concerto for Orchestra

約1年ぶりのブダペスト祝祭管。客席を見ると、見間違えることはない、内田光子さんが聴きにいらしてました。ロイヤルフェスティバルホールでは特によくお見かけしますね。

1曲目はドホナーニの「交響的瞬間」という5曲から成る短い組曲。ドホナーニはバルトーク、コダーイと同世代でありながら、ハンガリー民俗色を前面に出さず、ドイツ音楽の伝統に則った作風を頑なに守った人で、今では忘れられた作曲家とまでは言わないにしても、ハンガリー国内ですら、作品が取り上げられる機会はそう多くありません。この小曲も田舎風ではあるけれど全然ハンガリーっぽくないです。もうのっけから息のぴっちし合った弦アンサンブルに懐かしさで顔が緩みます。一年ぶりに聴いても変わらず音の引き締まった、統一感のあるオケです。かといって没個性ではなく、コーラングレのソロなど、どこの一流オケと比較しても見劣りせず、実に素晴らしい。今日は特に木管の人々が冴えていました。

イモジェン・クーパーは2005年にブダペスト祝祭管の福袋コンサート(曲目、ソリスト共に当日発表)で聴いたのが初めてで、次が昨年のプロムス、今日は3回目です。今までの感想で共通しているのは、運指はバランス良く完璧だけれども、四角四面の杓子定規で面白みのないピアノ、ということでした。今日も全体の印象は実はそれと大きく変わるものではないのですが、決して力まず、おおよそベートーヴェンらしくない不思議な透明感を持った、まるでドビュッシーのような演奏だったので、意外さは大いにありました。フィッシャーはいつものごとく楽器配置で仕掛けを少々。オーボエが第1ヴァイオリン、クラリネットが第2ヴァイオリン、フルートとファゴットはチェロに混ざって、でもさすがにもう手慣れたもので、皆さん何の違和感もなく淡々と演奏していました。ティンパニは小型の旧式で、ホルンとトランペットもピストンのないバロック式の楽器に持ち替えていましたが、その分音程が危うくなる瞬間もちらほら。まあ全てを含めて想定内なんでしょう。

メインのオケコンは、ブダペスト祝祭管のCDは持っていますが、生では初めてです。ブダペストの定期演奏会では意外とバルトークを取り上げてくれないので、ツアーがらみのときだけチャンスがありました。この曲を得意としていたショルティが設立に関わっていただけあって、まさに「第一人者」としての自覚と自信に溢れる、プロ中のプロの演奏でした。トロンボーン奏者が首にコルセットを巻いていて(ムチウチでもやっちゃったんでしょうか)体調が万全ではなかったのか、バランスが悪いと思うところがいくつかありましたし、第4楽章では演奏中にドラがガッシャーンと倒れるというハプニングもありましたが、それらを除けば、冴え渡る木管、馬力ある金管、芯の太い弦、肩を揺すってノリノリのティンパニ、全てを知り尽くした指揮者、皆が一体となって、「ハンガリー人の自分らにしかできない完璧な演奏」を立派に具現していました。ここはどうだった、ここはああだったといちいちピックアップするのももどかしい、とことん細部に息の届いたフィッシャー節でした。

アンコールは、皆さんも最後にハンガリー舞曲が聴きたいでしょう、というフィッシャーのかけ声を皮切りに、第3番と第7番という可愛らしい選曲で演奏されました。今日はコーラス席だったので奏者の譜面台をオペラグラスで覗くと、他にも第1番とかいろいろ用意されていました。その日の気分で適当に選んでいると思いますが、それにしてもオケは手慣れ過ぎ(笑)。最後まで完成度を崩さない人々でした。

第4楽章で倒れたドラ。トップの写真ではまだ立ってます(笑)。その後ドラの出番がなかったのが幸い、終演後までそのまま放っておかれてました。

LSO/ガーディナー:70歳記念演奏会は、意外や原点のストラヴィンスキー ― 2013/04/25 23:59

2013.04.25 Barbican Hall (London)

Sir John Eliot Gardiner / London Symphony Orchestra

Jennifer Johnston (Jocaste/mezzo-soprano)

Stuart Skelton (Oedipus/tenor)

Gidon Saks (Creon/bass-baritone)

Fanny Ardant (narrator)

Gentlemen of the Monteverdi Choir

1. Stravinsky: Apollon musagete

2. Stravinsky: Oedipus Rex

サー・ジョン・エリオット・ガーディナーの70歳記念コンサート。今シーズンで85歳記念だったLSOの総裁サー・コリン・デイヴィスは、結局記念コンサートを一度も振ることなく先日他界されましたが、今日のプログラムにはデイヴィスを偲ぶガーディナーの追悼文が掲載されていました。15歳のガーディナーがホーランド・パークのデイヴィス宅まで押し掛けて「指揮者になるには何をやればいいか」と聞いたところ、「春の祭典」を勉強しなさい、と教わったそうです。どちらかというとバロック古楽器系の人と思われるガーディナーが、実はストラヴィンスキーも原点の一つであって、この記念演奏会の一見不思議な曲目も故のある選曲だとようやくわかりました。

「ミューズを率いるアポロ」は2年前のベルリンフィルで聴いて以来です。指揮者に近い内側にチェロ、ヴィオラを並べ、その外側にヴァイオリンを立たせるという変則配置。コンサートマスター(今日はトモ・ケラー)が一番外側にいるのです。各パートの人数は作曲者指定よりも少し多めで、しかしパート各々をぴっちりと引き締め研ぎすましてから、相互に音を絡ませるという室内楽的なアプローチが、いかにも古楽の合唱・合奏を得意とするガーディナーらしい。ピリオド系奏法ではないものの、澄んだ響きであり、いぶし銀モノトーンの世界でした。

Sir John Eliot Gardiner / London Symphony Orchestra

Jennifer Johnston (Jocaste/mezzo-soprano)

Stuart Skelton (Oedipus/tenor)

Gidon Saks (Creon/bass-baritone)

Fanny Ardant (narrator)

Gentlemen of the Monteverdi Choir

1. Stravinsky: Apollon musagete

2. Stravinsky: Oedipus Rex

サー・ジョン・エリオット・ガーディナーの70歳記念コンサート。今シーズンで85歳記念だったLSOの総裁サー・コリン・デイヴィスは、結局記念コンサートを一度も振ることなく先日他界されましたが、今日のプログラムにはデイヴィスを偲ぶガーディナーの追悼文が掲載されていました。15歳のガーディナーがホーランド・パークのデイヴィス宅まで押し掛けて「指揮者になるには何をやればいいか」と聞いたところ、「春の祭典」を勉強しなさい、と教わったそうです。どちらかというとバロック古楽器系の人と思われるガーディナーが、実はストラヴィンスキーも原点の一つであって、この記念演奏会の一見不思議な曲目も故のある選曲だとようやくわかりました。

「ミューズを率いるアポロ」は2年前のベルリンフィルで聴いて以来です。指揮者に近い内側にチェロ、ヴィオラを並べ、その外側にヴァイオリンを立たせるという変則配置。コンサートマスター(今日はトモ・ケラー)が一番外側にいるのです。各パートの人数は作曲者指定よりも少し多めで、しかしパート各々をぴっちりと引き締め研ぎすましてから、相互に音を絡ませるという室内楽的なアプローチが、いかにも古楽の合唱・合奏を得意とするガーディナーらしい。ピリオド系奏法ではないものの、澄んだ響きであり、いぶし銀モノトーンの世界でした。

いつもは誰かの陰に隠れてしまうことが多い美人チェリストのミナ嬢、今日は変則配置だったのでラッキーにもバッチリ見えました。以下、サービスショットです。

そういえば書き忘れましたが、前回のLSOのとき、開演15分前にフードホールにて一人でお茶を飲んでらっさるのを見かけました。私が声をかけるスキもなく、いろんな人が声をかけておりました。

さて、「エディプス王」は「ミューズを率いるアポロ」と同じく新古典主義の時代の作品です。合唱は手兵モンテヴェルディ合唱団の男声陣を借りてきましたが、全員顔白塗りのゾンビメイクだったのに驚きました。後から出てきたテナーとバリトンも同じくヘンな白塗り。演出家は誰もクレジットされてなかったですが、まさか合唱団と歌手が勝手にやってた、ということはないですよね。

この作品はフランス語のナレーション(聴衆の言語に合わせて翻訳する)とラテン語の歌で構成されますが、今日のナレーションはオリジナルのフランス語のままでした。オペラ・オラトリオというだけあって、歌手の歌合戦よりも合唱のほうがむしろ主役に見えます。歌手で出ずっぱりなのは、もちろんエディプス王。テナーながらもまるでバリトンのような野太い声で、威圧感はありました。クレオン役のバリトンは出番が少なく遠くにいたため、よくわからず。メゾソプラノ(この人だけ白塗りメイクなし)は音程ヨレヨレで歌唱に難あり、でした。以上クレジットされている3名以外のソリスト(テナー、バリトン、バス)は合唱団の人が受け持っていましたが、これが意外と堂々とした歌いっぷりで、何気に上手かったです。特にバスは華奢な身体にもかかわらず技量も声量も素晴らしく、単なる合唱団員とは思えない立派な歌唱でした。

ガーディナーは以前ベートーヴェンで聴いたときと変わらず、長身をゴツゴツ振り回す感じのどちらかというと不器用に見える指揮でしたが、LSOはいつものごとく冴えた演奏を聴かせてくれました。それほど大編成ではないのに馬力は十分で、ずいぶんと派手な演奏です。私は聴けませんでしたが、この曲は確か昨シーズンもゲルギエフの指揮で演奏したはず。下地はそのときと同じなのかもしれません。

ギドン・サックス(右から2人目)のメイクなんか、ほとんどギャグ。

合唱団のソリストたち。この人らはめっちゃ上手かったんですが、何者でしょうか。

最近のコメント