9年ぶりのラ・フォル・ジュルネはシューマン夫妻のコンチェルト ― 2025/05/05 23:59

2025.05.05 東京国際フォーラム ホールA (東京)

ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2025

Kensho Watanabe / 東京フィルハーモニー交響楽団

小林愛実 (piano-1)

David Kadouch (piano-2)

1. ロベルト・シューマン: ピアノ協奏曲イ短調 op.54

2. クララ・シューマン: ピアノ協奏曲イ短調 op.7

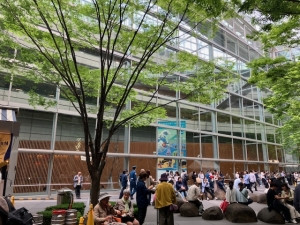

ゴールデンウィークのお祭りとして定着したラ・フォル・ジュルネに行くのも実に9年ぶりです。創始のころはけっこうなビッグネームも招聘していてお値頃感があったのですが、音響の悪いホールに加えて、値上がりしていくチケットと反比例してアーティストは年々小粒になり、毎年一応チェックはするものの、興味をそそられる演奏会がなく足が遠のいていました。今回はたまたま、シューマン夫妻のピアノ協奏曲セットという珍しい企画が目に止まり、久々に行ってみることにしました。

だだっ広いホールAがほぼ満員だったのは、やはり小林愛実さんの人気でしょうか。2021年のショパンコンクールのファイナリスト(結果は4位)で、同じく2位だった幼馴染の反田恭平氏とデキちゃった婚をしたエピソードなどもほぼほぼ興味なく、当日になって、あーそういえば今日のソリストは、と思い出したくらいです。

曲順とかよく把握しておらず、てっきりクララが先だと思い込んでいたので、颯爽と登場した小林愛実さんがオケと弾き始めたのがロベルトのほうだったのでちょっとびっくりしましたが、初めて聴く小林愛実さんを、よく知っているこの曲で聴けるのはラッキーなことだと思い直しました。ピアノの低音部が響かないホールのハンデはあるとは言え、総じた印象としては「のっぺりとしたピアノ」。運指のお手本のような正確さで、抑揚とかニュアンスとかを極力排除した即物的な演奏でした。終始しかめっ面で演奏されていますが、その表情からしてほとんど変化がない。別に顔芸をしろとは言いませんが、奏でる音楽の内容はある程度以上に顔に出ますので、自分の好みとはだいぶ違ったところにいる人でした。他国の人のことはわかりませんが、日本人の国際コンクール優勝者ってだいたいこのタイプのような気がします。まあ自分的には、反田氏共々しばらく封印でよいかなと。

続くクララの協奏曲のほうでは別のソリストが登場し、こちらも初めて聴くフレンチピアニストのカドゥシュ。39歳というアブラが乗り切った年齢であり、先ほどの小林愛実とは対極と言える、ニュアンスとメリハリを効かせたヨーロピアンスタイルで、こっちのほうが断然面白かったです。顔芸をするわけではないのですが、その微妙な表情変化がちゃんと演奏とリンクしていて、懐の深さが感じられました。カドゥシュのピアノでロベルトの協奏曲を聴いてみたかったです。今回の2曲を奏者で分けるなら、逆の方が良かったのではないかと。

なお東フィルはお仕事モードの淡々とした演奏。指揮者のケンショウ・ワタナベも、手堅くこなしたという以上の印象はありませんでした。まだ若く、本格的に売り出すのはこれからと思うので、今後の露出に期待したいところですが、両親日本人で横浜生まれの生粋日本人なのに、米国籍だから漢字を当てないプロモーション方針は、日本ではちょっと足枷になるのではと思います。

聖チェチーリア音楽院管/ガッティ:至極真っ当なブルックナー9番 ― 2025/05/17 23:59

2025.05.17 Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

Daniele Gatti / Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Andrea Secchi (chorus master)

1. Brahms: Gesang der Parzen

2. Brahms: Schicksalslied

3. Bruckner: Symphony No. 9

私的「まだ見ぬ強豪」の一つ、聖チェチーリア音楽院管弦楽団は、バーンスタイン指揮でドビュッシー管弦楽曲集やプッチーニ「ラ・ボエーム」のレコーディングがあり、1990年代からガッティ、チョン・ミョンフン、パッパーノ、ハーディングといったスター指揮者が音楽監督に名を連ねるイタリアの名門オケです。ローマ出張中のオフ日にちょうど演奏会があったので、ここぞとばかり聴きに行きました。

映画音楽の巨匠モリコーニの名を冠したホールは北側郊外のちょっと不便な場所にあり、ローマ中心部からだとバスかトラムを乗り継いで行くことになります。大きい本屋を超えて奥に入ると、屋外円形劇場を取り囲むように3つの音楽ホールが階段上に位置し、どれがメインホールなのか外観だけでよくはわかりません。中には多目的のイベントスペースもあり、ジュニアオケと思しき団体がバーンスタインの「マンボ」を練習していました。

サンタ・チェチーリア・ホールの中は2800席と比較的広く、深い茶色で統一されたシックな内装に、なだらかな球面の天井がイタリアっぽいこだわりのオシャレです。プログラム前半は、ブラームスの「運命の女神の歌」と「運命の歌」という2曲の合唱曲。個人的にはどちらも全く初めて聴く曲ですが、プログラムにはそれぞれ過去の演奏歴が書いてあって、どちらも2010年にジョナサン・ノットの指揮で演奏して以来のようです。またガッティは「運命の歌」のほうを過去に3回も取り上げており、お気に入りなんでしょう。国立アカデミーの合唱団は80人くらい、声楽曲は元々苦手分野で細かいことはよくわからないものの、緻密なコントロールの下に人声の繊細さと迫力を感じることができました。ただし、ドイツ語の発音はちょっとイタリア寄りで、ブラームス臭いドイツっぽい匂いはしませんでした。なお、ガッティは過去2回聴いていますが、全て暗譜で臨むのがトレードマークのところ、今回も譜面台最初からなしの強気の攻めでした。

買った席がステージ真横だったのはまだよいとして、自席の周辺を見事にいかにも地元勢のおばちゃん時々おっちゃんに囲まれてしまい、開演前はべちゃくちゃ、演奏中でもひそひそとうるさいので、休憩の間に平土間の空いてそうな席に移動。やはり音的にはこっちが大正解でした。ちなみに本日は3日連続公演の最終日で、週末にも関わらず客入りはイマイチ。半分くらいしか埋まってなかったんじゃないでしょうか。もったいない限りです。

気を取り直してメインのブル9。オールイタリアンによるマカロニ・ブルックナーがどんな感じになるのか想像つかなかったのですが、ガッティもオケもさすがに世界の一流、ローカル色を封印した純度の高い正統派ブルックナーでした。まずこの人はブルックナーであろうともやっぱり暗譜で押し通しますが、前半以上に細かくタクトを操り、テンポを揺らし、非常にきめ細かく表情を付けていきます。自分の中でストーリーが完成されており、流れを大事にするためか楽章間をほぼ間髪入れず繋げます。そしてオケが優れて機能的で、応答が素晴らしく良く、何より音色が美しい。ご自慢の弦は言うまでもなく、金管も角がなく必要十分に鳴り渡り、オケが一体となって極めてナチュラルに、なめらかな盛り上がりを見せます。このようなひたすら美しい系のブルックナーが果たして王道かというと、異論もいろいろあるでしょうが、ヨーロッパの一流オケの誠実な仕事ぶりにいたく感動しました。それにしてもガッティの仕事人ぶりは相変わらずのハイレベルで、この人はとんでもなく優れたオケマイスターなのかもしれません。なお、オケメンバーは基本ヨーロッパ系の人ばかりで、第1ヴァイオリンに日本人らしき女性が一人いたのですが、プログラムを見ると韓国系の人でした。

おまけ。イタリアでも人気のようです。

サー・アンドラーシュ・シフとOAEのシューマンとメンデルスゾーン ― 2025/05/22 23:59

2025.05.22 Royal Festival Hall (London)

Sir Andras Schiff (fortepiano-1,3) / Orchestra of the Age of Enlightenment

1. Schumann: Introduction and Allegro appassionato for piano and orchestra, Op.92

2. Mendelssohn: Excerpts from the Incidental Music to A Midsummer Night's Dream

(Overture, Intermezzo, Nocturne, Scherzo)

3. Schumann: Piano Concerto

前週に続いて出張中のオフを利用し、懐かしのサウスバンクへ。そもそも2013年に帰国して以来一度も英国を訪れる機会がなかったので、実に12年ぶりになります。中のカフェとショップはすっかり様変わりしていましたが、ホールの中は昔の通りです。

啓蒙時代の楽団、OAEを聴くのも12年ぶりなのですが、シフはハンガリーの巨匠なのに何故か巡り合わせが悪く、過去に聴いたのは2011年のBBCプロムス1回だけでした。古楽器集団のOAEに合わせたとはいえ、ブリュートナーの1859年製フォルテピアノを奏でる今夜のシフはだいぶ変化球というか「よそゆき顔」の様子となるかもしれない、と思っていたのですが、確かにちょっと勝手が変わりやりにくそうな感じは見て取れたものの、元々の理知的で奇を衒わない芸風はこのようなピリオド系アプローチと親和性は高そうでした。本日のプログラムはシューマンとメンデルスゾーンという、19世紀前半を駆け抜け、どちらも若くして亡くなったドイツの天才ペアの作品で、今日のフォルテピアノが作られたのもちょうど二人が亡くなった後くらいですが、彼らが慣れ親しんだ「ピアノ」という楽器は、まさにこのようなものだったんでしょう。

1曲目のシューマン「序奏とアレグロ・アパッショナート」は初めて聴く曲でした。久しぶりに聴くOAEの響きは、独特で新鮮。ノンビブラートの素朴な弦の上に、バロックアンサンブルのようなゴツゴツした木管が乗っかり、全体的に音に芯があって硬質ではあるがふくよかな太さも感じます。ホルンはバルブなしのナチュラルホルンで、浪漫派の曲になってくるとかなり演奏難度が上がると思うのですが、難なく完璧に吹きこなしてめちゃくちゃ上手い。後で調べると、トップのロジャー・モンゴメリーはROHでも首席奏者を勤めている英国ホルン界の第一人者だそうで、さすがと納得。対するシフのピアノは、楽器の特性上オケと音量バランスが合わない部分もあり、本当はガツンと情熱的に盛り上がりたい後半のアパッショナートも、だいぶ地味で落ち着いたものでした。多分モダンピアノにモダンオケで演奏する時はもっと揺さぶる感じになるんじゃないでしょうか。それにしても、過去に4度聴いたOAEも全てこのロイヤル・フェスティバル・ホールだったのですが、このオケのコンセプトでこのホールは広すぎで、何でいつもここでやっているのか不思議です。隣のクイーン・エリザベス・ホールや、あるいはウィグモア・ホールだとビジネス的に難しいのかもしれませんが、せめてバービカンでやってくれたほうが絶対特性に合っているのになあ、と残念に思います。

2曲目は「夏の夜の夢」の非公式「組曲」としてよく抜粋される選曲から「結婚行進曲」を除いた4曲。一番のメジャーどころを外したのは、楽器編成の都合かもしれませんが、全体的なプログラムのトーンを考えての選曲でもあったかと思います。ここではシフは指揮に専念し、個人的にあまり思い入れのない曲ということもあって、あっさりと流れ過ぎました。

休憩中のフォルテピアノ調律にこの人だかり。

休憩後のメイン、シューマンのピアノ協奏曲はゴールデンウィークのラ・フォル・ジュルネでも聴いたばかりですが、ここ近年この曲が大好きになってしまい、いろんな演奏を聴き漁っています。その中にはシフがイヴァーン・フィッシャー指揮ブダペスト祝祭管と共演したBBCプロムスのYouTube動画もありましたが、やはり弾き振りで、楽器も鳴りにくいフォルテピアノになるとアプローチがだいぶ変わってきます。フレージングがより端正で抑圧的な古典アプローチになっていましたが、曲自体は明らかにロマン派の代表作なので、燃え上がり切れないもどかしさがありました。第2楽章では本来(?)の姿が垣間見え、情感を乗せた深いピアノが聴けましたが、第3楽章では再び即物的なピアノに戻り、ピアノの見せ場を作るよりもオケを快活に進めるほうに腐心している様子でした。

アンコールではピアノの小曲を弾いた後、蓋を閉じてもう終わりかと思いきや、もう一曲、序曲「フィンガルの洞窟」を指揮しました。アンコールピースにはちょっと長い曲ですが、シューマンの協奏曲だけだとメインとしては短いので、ほど良いサービスでした。オケはますます鳴らしにくそうに演奏していましたが、クラリネットはたいへん美しい音色で、満足です。

終演後もこの明るさ。ロンドンの夏がすぐそこですねえ。

BBC響/エルダー:20世紀幕開けの薫り、室内交響曲と大地の歌 ― 2025/05/23 23:59

2025.05.23 Barbican Hall (London)

Sir Mark Elder / BBC Symphony Orchestra

Alice Coote (mezzo-soprano-2)

David Butt Philip (tenor-2)

1. Schreker: Kammersymphonie (Chamber Symphony)

2. Mahler: Das Lied von der Erde (The Song of the Earth)

前日に続く「久々」シリーズ、今日は12年ぶりのバービカンです。こちらも前のショップは閉鎖されて別のオープンスペースに移転していましたが、他の雰囲気はシャビーなトイレも含めて昔のまま、懐かしいです。

シュレーカーは自分には馴染みのない作曲家で、世代的にはシェーンベルクとベルクの間、あるいはラヴェルとバルトークの間に位置するので、もっと聴いていてもよさそうですが、記録を辿ると過去には2010年のBBCプロムスで小曲を1つ聴いただけでした。その退廃的な作風は世紀末の時代を反映したもので、それゆえ生前から名声を得ていたものの、ナチスドイツの台頭もあり表舞台からの退場を余儀なくされた後は、上で挙げた強烈な人々と比べると「時代のふるい」にかけられてしまったのかな、という気がします。最も演奏頻度が高いと言われる「室内交響曲」ですら私は初めて聴く曲で、刺激少なく静かに流れていく繊細な音楽に、長い出張の疲れもあってつい爆睡。

休憩中に恒例のアイスクリームを食べ、気を取り直してメインの「大地の歌」は、他のマーラー交響曲と比べると苦手で、聴いた回数も少ないです。前回聴いたのは2017年のインバル/都響ですから8年ぶり。ステージ上のメンバーを見ていて、トランペットにフィリップ・コブと思しき奏者が座っていたのでプログラムで確認すると、まさにその人でした。LSOから移籍したんですね。前のロンドン赴任でLSOを聴きまくっていたころはコブもまだ20代前半だったかと思いますが、そのシャープでブレない圧巻のトランペットに毎回感服したものでした。今日の「大地の歌」ではそんなに見せ場がないのが残念。しかし、LSOからBBC響への移籍はどっちにせよホールがバービカンなので、ファンやリスナーからしたら遠くに行かなくて一安心かもしれません。

冒頭のホルンが返す返すも惜しかったですが、やっぱりBBC響は安定して上手いオケです。要となるオーボエ、コーラングレも惚れ惚れするくらい完璧。オケでもオペラでも幅広いレパートリーを誇る仕事人指揮者、マーク・エルダーのリードは予想通りスコアに忠実で全体的にクールな印象でしたが、マーラーの他の交響曲だと多分物足りないものの、この曲はこれでよいんでしょう。なお、今はフルートに一人日本人メンバーがいらっしゃるようです。

テナーのデイヴィド・バット・フィリップは一昨年の東京春祭で「マイスタージンガー」のヴァルター役を聴いたばかりですが、今がまさに最盛期のようで、ハリのある声と情熱的な歌唱がたいへん良かったです。メゾのアリス・クートを聴くのは2回目で、前回も何と「大地の歌」、2011年のマゼール/フィルハーモニア管でした。このときのマーラーチクルスは交響曲全集としてCD化されていますが、「大地の歌」と同日収録の第10番アダージョは全集から除外されてしまい(CD化に適さないクオリティとダメ出しされたもよう、確かにテナーは酷かったが録り直せばよかったのに)、今となっては演奏を確認できないのが残念です。備忘録を見ると、ぶれることなくしっかりとした歌唱で声も出ていた、と書いていましたが、今回もその印象はほぼ変わらず、高音域がよく通る美声に、静かに情念を燻らせるような堂々とした歌唱が素晴らしかったです。ただし、苦手な曲はやっぱり苦手、なかなか自分の琴線に触れる演奏に巡り会うことはかなわないですねー。

おまけ。ポスター思わず買いたくなりました…。

最近のコメント